Просмотренные публикации не запоминаются и вы можете видеть всё по нескольку раз. Зарегистрируйтесь чтобы видеть только новое.

| Где я нахожусь? | ||

Вы сейчас на необычном развлекательном сервере Pokazuha.ru : | ||

Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут; Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут;

Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала; Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала;

Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное; Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное;

Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом; Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом;

|

||

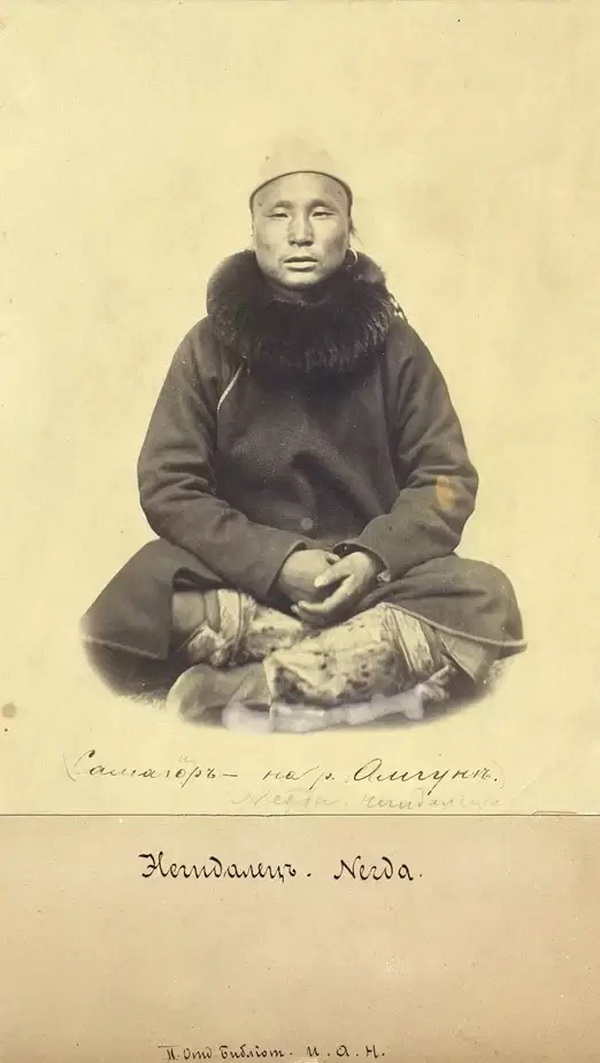

Малые народы-18. Негидальцы  Выложено 29 июля 2025

Выложено 29 июля 2025

Негидальцы - народ тунгусо-маньчжурской языковой группы на юге Дальнего Востока. Проживают преимущественно в бассейне Нижнего Амура в Хабаровском крае. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, общая численность негидальцев составляет 483 человека.

Как пишет в краткой исторической справке о негидальцах в Атласе КМНС кандидат социологических наук В. Н. Давыдов, впервые негидальцы как отдельная общность упоминаются в документах XVII в. – в материалах албазинского казака Гаврила Фролова. Наиболее многочисленные и разносторонние сведения о негидальцев появляются после вхождения Приамурья в состав России.

Существуют различные точки зрения на проблему происхождения негидальцев. Одна из гипотез связывается с автохтонностью (то есть их формирование народа произошло именно на данной территории) и многослойностью этнического происхождения, другая – с влиянием эвенкийских и других групп Сибири. В низовья Амура негидальские роды пришли примерно в XII в. с берегов озер Орель и Чля, расположенных к северо-востоку от низовьев Амура, и с территорий, расположенных по берегам оз. Удыль, находящегося в непосредственной близости от Амура.

Амгунбэйэнин или эльканбэйэнин?

Негидальцы — один из самых малочисленных народов Хабаровского края. Охотники и рыболовы, поклонявшиеся силам природы, создававшие искусные предметы быта и одежды, негидальцы с каждым днем утрачивают самобытность, традиционные занятия и промыслы. Несмотря на это, до наших дней сохранились уникальные предметы материальной культуры, национальные традиции и верования исчезающего народа.

Самоназвание «негидальцы» переводится, как «береговой», прибрежный». Связано с местом расселения народа в бассейне реки Амгунь и ее притоках. Некоторые семьи именовали себя по фамилии рода, которых в среде негидальцев существовало 13, например, Нясихагил, Аюмкан. Существовали и другие варианты названий:

• амгунбэйэнин — жители реки Амгунь;

• эльканбэйэнин — здешние, местные люди.

Территориально негидальцы разделялись на низовских и верховских. Низовские вели оседлый образ жизни, занимались в основном рыболовством. Зимой жили в бревенчатых домах с отапливаемыми нарами, летом — в четырехстенных домиках из коры. У верховских основным занятием была охота. Они предпочитали проживать в переносном коническом чуме. Низовские перемещались на собаках. У верховских транспортным средством были олени. Об этом пишут в статье "Исчезающий народ. Негидальцы".

Язык и семейный уклад негидальцев

Говорят на негидальском языке, наиболее близком к эвенкийскому. Большинство также на русском, который в настоящее время является основным языком общения. В России негидальским владеет 147 человек. Из 505 негидальцев Хабаровского края негидальским владеет лишь 35 чел. (9 %), русским — все 100 % (2002 г.).

Находились в длительных и тесных контактах с местным населением низовья Амура — нивхами, ульчами, нанайцами. До 1917 года у негидальцев существовали многоженство, калым, левират. В советский период они были запрещены[8]. Уже в 1920-е годы у низовских негидальцев широко распространились межнациональные браки (59,6 %, преимущественно с нивхами). Позднее почти все вновь заключаемые браки стали межнациональными: в 1980-е годы 94 % всех браков, в начале 2000-х годов уже 100 %.

Рыбаки и охотники

Негидальцы — исконные рыбаки и охотники. Рыболовство играло ведущую роль в низовьях Амгуни и на Амуре. У верховских негидальцев рыболовство и охота дополнялись оленеводством транспортного типа. Главные объекты рыбного промысла — проходные лососи: горбуша, летняя и осенняя кета.

Из местной рыбы важную роль играют осётр, сазан, амур, толстолобик. Их начинали добывать негидальцы уже в апреле. Основная лососёвая путина приходилась на август-сентябрь. Значительную часть горбуши и кеты добывали заездками, широко был распространен сетной промысел. В прошлом сети делали из волокон крапивы и дикой конопли, окрашивая их лиственничной корой. Кроме обычных сетей негидальцы широко использовали мешкообразные сети тамты, заимствованные у ульчей.

Из других распространенных орудий промысла можно отметить трезубую острогу с длинным древком (ею добывали рыбу с берега) и однозубую с коротким древком, которой рыбачили с оморочек. Зимой ловили рыбу удочками. У части негидальцев была распространена охота на морского зверя в амурском лимане и на Охотском побережье. На промысел нерпы отправлялись небольшими артелями в дощатых плоскодонных лодках огда. Добывали её с помощью железного гарпуна. Продукция зверобойного промысла использовались при изготовлении одежды и обуви, нерпичье мясо и жир употребляли в пищу. Для передвижения по рекам рыбаки использовали берестяные оморочки-омо чин и долбленки огдама.

Охотились негидальцы в течение всего года. Важную роль в жизнеобеспечении негидальцев играла охота на птиц. В больших количествах добывали глухарей, рябчиков, куропаток. За дичью нередко снаряжались экспедиции и на побережье Охотского моря, к местам гнездовий больших колоний гусей и уток. В пушном промысле первостепенное значение имел соболь. На пушного зверя охотились верхом на олене, в низовьях Амгуни — пешком с ручной нартой или на лыжах. Лыжи были двух видов: голицы и камусные сохсила. В поисках соболя охотники выходили к амурскому лиману, на Сахалин, в бассейн Горина и Хунгари. Пушная охота носила в целом товарный характер, однако, уже к концу XIX века соболиный промысел пришел в упадок.

Негидальцы-оленеводы

Оленеводством занимались в основном верховские негидальцы, но и у них оленей было немного. Ездили верхом на оленьих седлах нэмэ, оленей запрягали и в нарту эвенкийского типа. Негидальцы в низовьях Амгуни держали ездовых собак, которых запрягали в специальную ездовую нарту. На собаках передвигались в основном по замёрзшим рекам. В начале XX века получил распространение зимний извоз на собаках и оленях. В советский период негидальцы работали преимущественно в рыболовецких колхозах края («Память Ленина» и др.).

Как и все народы мира, негидальцы занимались собирательством — заготавливали ягоды, грибы и травы. В конце XIX века негидальцы стали заниматься огородничеством и домашним животноводством.

На сегодняшний день негидальцы занимаются охотой, рыбалкой, огородничеством, животноводством, собирательством, но, к сожалению, утеряно традиционное оленеводство и езда в упряжках с собаками.

Быт и жилища негидальцев

У негидальцев было два типа поселений: постоянные зимние и сезонные летние. Известны четыре типа жилых каркасных построек: конические, двускатные, в форме рассеченного цилиндра и прямоугольные с двускатной крышей. Зимним жилищем в низовьях Амгуни служил каркасный однокамерный четырехугольный дом хагду на 2—3 семьи. По конструкции он не отличался от зимников ульчей и нивхов. Делали его из толстых бревен, соединенных пазовой техникой, крыша была двускатная. Помещение отапливалось двумя-тремя очагами, дымоходы от которых проходили под широкими глинобитными нарами, на которых спали члены семьи.

В верховьях Амгуни зимой жили в двускатных или пирамидальных домах из плах, сверху засыпанных землей, в небольших полуземлянках с низким срубом на поверхности из трех-четырех венцов и двускатной крышей, или в конических чумах джокча. Чум у негидальцев — тунгусского типа. Отапливались жилища костром — до появления на этих землях русских, в конце XIX века появились железные печи.

С приходом весны негидальские семьи перебирались на жительство в летние селения, находившиеся на притоках, озерах, малых речках. Там жили малыми семьями в дюкча — каркасных постройках из жердей, крытых лиственничной или березовой корой, иногда сеном, самой разнообразной формы с двускатной крышей. Дом имел две двери, внутри на уровне потолка устраивался решётчатый помост для копчения рыбы. Временное жилье охотников сооружалось из гнутых тальниковых ветвей в форме рассеченного цилиндра и покрывалось корой. Высота таких жилищ не превышала полутора метров. Около зимних жилищ сооружались высокие свайные амбары-срубы такту с двускатными крышами, похожими на нивхские и ульчские. Непременным атрибутом летних селений были вешала для сушки сетей и рыбы. Об этом пишут на официальном ресурсе Ассоциации малых народов Хабаровского края.

В традиции негидальцев было заготавливать большие запасы сушеного лосося — юколы. В конце XIX в. в рационе появился картофель. Негидальцы также употребляли блюда из рыбы и мяса. На зиму заготавливали много консервированных продуктов.

Верования и мифы негидальцев

Негидальцы воспринимали окружающий мир как место, населенное добрыми и злыми духами, посредником между ними выступал шаман. Весной и осенью шаманы, совершая обряд очищения жилищ и людей, украшали себя и предметы культа «священными стружками». Каждый охотник имел при себе перо или коготь, кусочек кожи или пучок волос. Считали, что в таком амулете — синкэне — скрывается дух самого животного, помогающий охотнику в его нелегком промысле, защищающий в тайге или на реке.

Исследователи выделяют в фольклоре негидальцев мифы, сказки, предания, бытовые рассказы, песни, обрядовые жанры. Сами же носители фольклора различают два крупнейших и постоянно противопоставляемых жанра - это талун, с вымышленным содержанием (героические сказания) и улгу, улгу (й), в которых говорится о действительных событиях, якобы происходивших в прошлом.

В категорию улгу входят мифы, родовые предания, шаман. легенды, былички, охотничьи и бытовые рассказы. В настоящее время фольклор негидальцев в традиционных для него условиях не исполняется. Вызвано это, прежде всего, утратой языка и изменениями в жизненном укладе. Некоторые сюжеты воспроизводятся по-русски (в особенности связанные с промысловыми обрядами и обычаями).

Сказочник был в каждом селении

По воспоминаниям стариков, в прежнее время почти в каждом селении был свой сказочник; лучших рассказчиков приглашали в другие села. Повествование обычно начиналось вечером и длилось до глубокой ночи, а то и до утра. На охоте или рыбалке по вечерам рассказывали сказки о животных или мифы о духах-хозяевах. Этим промысловики стремились привлечь и задобрить духов, обеспечить себе удачу.

Еще в недавнем прошлом сказки знали и рассказывали практически все. Сказки делятся на две группы: о животных и героического содержания. Между ними располагается небольшое количество бытовых сказок и анекдотов. Сказок о животных много, их знают все люди старшего и среднего поколений.

В фольклоре широко представлены обрядовые формы — запреты, обращения к духам и душам умерших, формулы медвежьего праздника. Они играли чрезвычайно важную роль в духовной культуре народа. духам произносились тогда, когда их «кормили»: «Е, тамун, дозволь добыть рыбу!»; «Маси, дай здоровья!» (букв.: «Не заставляй хворать своего хозяина!»). Были распространены загадки; в настоящее время они почти утрачены. Можно предположить, что в прошлом существовало множество примет; сейчас сохранились лишь те, что связаны с природными явлениями.

Суеверными обычаями негидальцев были соблюдавшиеся приметы, поверья, запреты — одяви и обычаи — итка. Вот некоторые из одяви:

• Палку, на которую вешают котелок для варки пищи, воткнув, оставлять нельзя — заболеешь неизлечимой болезнью. Это табу существует до настоящего времени.

• Когда едешь по озеру и рыба плещется в это время, нельзя говорить «рыба играет», надо говорить «листья падают». Иначе переведется рыба в этом озере.

Необрядовые песни и традиционные праздники негидальцев

Негидальские необрядовые песни ихэн, как и песни других тунгусо-маньчжурских народов, были сугубо индивидуальным делом. Они сочинялись «по случаю» и могли уйти вместе с этим случаем, а могли по каким-то причинам остаться в памяти родственников и близких. Всем песням, даже колыбельным, изначально присуща импровизационность: тексты никогда не совпадают при повторном исполнении. Мелодии, наоборот, обладают постоянством; для всех своих импровизаций исполнитель, как правило, использует один и тот же типовой напев.

Поют негидальцы без инструмент. аккомпанемента (за исключением ритуальных шаманских песнопений, исполнявшихся под звуки бубна и погремушек). Музыка медвежьего праздника негидальцев наска уникальна. На протяжении всех обрядовых церемоний женщины маленькими палочками играют на ударном бревне тумкэвун (от тумку — качаться, колыхаться, биться), подвешенном на козлах, и танцуют ритуальные танцы чово. Наигрыши и танцы связаны с мифологическим контекстом, на это указывают их названия — «Гром гремит», «Дорога совы», «Собака лает» и др.

Как пишет в краткой исторической справке о негидальцах в Атласе КМНС кандидат социологических наук В. Н. Давыдов, впервые негидальцы как отдельная общность упоминаются в документах XVII в. – в материалах албазинского казака Гаврила Фролова. Наиболее многочисленные и разносторонние сведения о негидальцев появляются после вхождения Приамурья в состав России.

Существуют различные точки зрения на проблему происхождения негидальцев. Одна из гипотез связывается с автохтонностью (то есть их формирование народа произошло именно на данной территории) и многослойностью этнического происхождения, другая – с влиянием эвенкийских и других групп Сибири. В низовья Амура негидальские роды пришли примерно в XII в. с берегов озер Орель и Чля, расположенных к северо-востоку от низовьев Амура, и с территорий, расположенных по берегам оз. Удыль, находящегося в непосредственной близости от Амура.

Амгунбэйэнин или эльканбэйэнин?

Негидальцы — один из самых малочисленных народов Хабаровского края. Охотники и рыболовы, поклонявшиеся силам природы, создававшие искусные предметы быта и одежды, негидальцы с каждым днем утрачивают самобытность, традиционные занятия и промыслы. Несмотря на это, до наших дней сохранились уникальные предметы материальной культуры, национальные традиции и верования исчезающего народа.

Самоназвание «негидальцы» переводится, как «береговой», прибрежный». Связано с местом расселения народа в бассейне реки Амгунь и ее притоках. Некоторые семьи именовали себя по фамилии рода, которых в среде негидальцев существовало 13, например, Нясихагил, Аюмкан. Существовали и другие варианты названий:

• амгунбэйэнин — жители реки Амгунь;

• эльканбэйэнин — здешние, местные люди.

Территориально негидальцы разделялись на низовских и верховских. Низовские вели оседлый образ жизни, занимались в основном рыболовством. Зимой жили в бревенчатых домах с отапливаемыми нарами, летом — в четырехстенных домиках из коры. У верховских основным занятием была охота. Они предпочитали проживать в переносном коническом чуме. Низовские перемещались на собаках. У верховских транспортным средством были олени. Об этом пишут в статье "Исчезающий народ. Негидальцы".

Язык и семейный уклад негидальцев

Говорят на негидальском языке, наиболее близком к эвенкийскому. Большинство также на русском, который в настоящее время является основным языком общения. В России негидальским владеет 147 человек. Из 505 негидальцев Хабаровского края негидальским владеет лишь 35 чел. (9 %), русским — все 100 % (2002 г.).

Находились в длительных и тесных контактах с местным населением низовья Амура — нивхами, ульчами, нанайцами. До 1917 года у негидальцев существовали многоженство, калым, левират. В советский период они были запрещены[8]. Уже в 1920-е годы у низовских негидальцев широко распространились межнациональные браки (59,6 %, преимущественно с нивхами). Позднее почти все вновь заключаемые браки стали межнациональными: в 1980-е годы 94 % всех браков, в начале 2000-х годов уже 100 %.

Рыбаки и охотники

Негидальцы — исконные рыбаки и охотники. Рыболовство играло ведущую роль в низовьях Амгуни и на Амуре. У верховских негидальцев рыболовство и охота дополнялись оленеводством транспортного типа. Главные объекты рыбного промысла — проходные лососи: горбуша, летняя и осенняя кета.

Из местной рыбы важную роль играют осётр, сазан, амур, толстолобик. Их начинали добывать негидальцы уже в апреле. Основная лососёвая путина приходилась на август-сентябрь. Значительную часть горбуши и кеты добывали заездками, широко был распространен сетной промысел. В прошлом сети делали из волокон крапивы и дикой конопли, окрашивая их лиственничной корой. Кроме обычных сетей негидальцы широко использовали мешкообразные сети тамты, заимствованные у ульчей.

Из других распространенных орудий промысла можно отметить трезубую острогу с длинным древком (ею добывали рыбу с берега) и однозубую с коротким древком, которой рыбачили с оморочек. Зимой ловили рыбу удочками. У части негидальцев была распространена охота на морского зверя в амурском лимане и на Охотском побережье. На промысел нерпы отправлялись небольшими артелями в дощатых плоскодонных лодках огда. Добывали её с помощью железного гарпуна. Продукция зверобойного промысла использовались при изготовлении одежды и обуви, нерпичье мясо и жир употребляли в пищу. Для передвижения по рекам рыбаки использовали берестяные оморочки-омо чин и долбленки огдама.

Охотились негидальцы в течение всего года. Важную роль в жизнеобеспечении негидальцев играла охота на птиц. В больших количествах добывали глухарей, рябчиков, куропаток. За дичью нередко снаряжались экспедиции и на побережье Охотского моря, к местам гнездовий больших колоний гусей и уток. В пушном промысле первостепенное значение имел соболь. На пушного зверя охотились верхом на олене, в низовьях Амгуни — пешком с ручной нартой или на лыжах. Лыжи были двух видов: голицы и камусные сохсила. В поисках соболя охотники выходили к амурскому лиману, на Сахалин, в бассейн Горина и Хунгари. Пушная охота носила в целом товарный характер, однако, уже к концу XIX века соболиный промысел пришел в упадок.

Негидальцы-оленеводы

Оленеводством занимались в основном верховские негидальцы, но и у них оленей было немного. Ездили верхом на оленьих седлах нэмэ, оленей запрягали и в нарту эвенкийского типа. Негидальцы в низовьях Амгуни держали ездовых собак, которых запрягали в специальную ездовую нарту. На собаках передвигались в основном по замёрзшим рекам. В начале XX века получил распространение зимний извоз на собаках и оленях. В советский период негидальцы работали преимущественно в рыболовецких колхозах края («Память Ленина» и др.).

Как и все народы мира, негидальцы занимались собирательством — заготавливали ягоды, грибы и травы. В конце XIX века негидальцы стали заниматься огородничеством и домашним животноводством.

На сегодняшний день негидальцы занимаются охотой, рыбалкой, огородничеством, животноводством, собирательством, но, к сожалению, утеряно традиционное оленеводство и езда в упряжках с собаками.

Быт и жилища негидальцев

У негидальцев было два типа поселений: постоянные зимние и сезонные летние. Известны четыре типа жилых каркасных построек: конические, двускатные, в форме рассеченного цилиндра и прямоугольные с двускатной крышей. Зимним жилищем в низовьях Амгуни служил каркасный однокамерный четырехугольный дом хагду на 2—3 семьи. По конструкции он не отличался от зимников ульчей и нивхов. Делали его из толстых бревен, соединенных пазовой техникой, крыша была двускатная. Помещение отапливалось двумя-тремя очагами, дымоходы от которых проходили под широкими глинобитными нарами, на которых спали члены семьи.

В верховьях Амгуни зимой жили в двускатных или пирамидальных домах из плах, сверху засыпанных землей, в небольших полуземлянках с низким срубом на поверхности из трех-четырех венцов и двускатной крышей, или в конических чумах джокча. Чум у негидальцев — тунгусского типа. Отапливались жилища костром — до появления на этих землях русских, в конце XIX века появились железные печи.

С приходом весны негидальские семьи перебирались на жительство в летние селения, находившиеся на притоках, озерах, малых речках. Там жили малыми семьями в дюкча — каркасных постройках из жердей, крытых лиственничной или березовой корой, иногда сеном, самой разнообразной формы с двускатной крышей. Дом имел две двери, внутри на уровне потолка устраивался решётчатый помост для копчения рыбы. Временное жилье охотников сооружалось из гнутых тальниковых ветвей в форме рассеченного цилиндра и покрывалось корой. Высота таких жилищ не превышала полутора метров. Около зимних жилищ сооружались высокие свайные амбары-срубы такту с двускатными крышами, похожими на нивхские и ульчские. Непременным атрибутом летних селений были вешала для сушки сетей и рыбы. Об этом пишут на официальном ресурсе Ассоциации малых народов Хабаровского края.

В традиции негидальцев было заготавливать большие запасы сушеного лосося — юколы. В конце XIX в. в рационе появился картофель. Негидальцы также употребляли блюда из рыбы и мяса. На зиму заготавливали много консервированных продуктов.

Верования и мифы негидальцев

Негидальцы воспринимали окружающий мир как место, населенное добрыми и злыми духами, посредником между ними выступал шаман. Весной и осенью шаманы, совершая обряд очищения жилищ и людей, украшали себя и предметы культа «священными стружками». Каждый охотник имел при себе перо или коготь, кусочек кожи или пучок волос. Считали, что в таком амулете — синкэне — скрывается дух самого животного, помогающий охотнику в его нелегком промысле, защищающий в тайге или на реке.

Исследователи выделяют в фольклоре негидальцев мифы, сказки, предания, бытовые рассказы, песни, обрядовые жанры. Сами же носители фольклора различают два крупнейших и постоянно противопоставляемых жанра - это талун, с вымышленным содержанием (героические сказания) и улгу, улгу (й), в которых говорится о действительных событиях, якобы происходивших в прошлом.

В категорию улгу входят мифы, родовые предания, шаман. легенды, былички, охотничьи и бытовые рассказы. В настоящее время фольклор негидальцев в традиционных для него условиях не исполняется. Вызвано это, прежде всего, утратой языка и изменениями в жизненном укладе. Некоторые сюжеты воспроизводятся по-русски (в особенности связанные с промысловыми обрядами и обычаями).

Сказочник был в каждом селении

По воспоминаниям стариков, в прежнее время почти в каждом селении был свой сказочник; лучших рассказчиков приглашали в другие села. Повествование обычно начиналось вечером и длилось до глубокой ночи, а то и до утра. На охоте или рыбалке по вечерам рассказывали сказки о животных или мифы о духах-хозяевах. Этим промысловики стремились привлечь и задобрить духов, обеспечить себе удачу.

Еще в недавнем прошлом сказки знали и рассказывали практически все. Сказки делятся на две группы: о животных и героического содержания. Между ними располагается небольшое количество бытовых сказок и анекдотов. Сказок о животных много, их знают все люди старшего и среднего поколений.

В фольклоре широко представлены обрядовые формы — запреты, обращения к духам и душам умерших, формулы медвежьего праздника. Они играли чрезвычайно важную роль в духовной культуре народа. духам произносились тогда, когда их «кормили»: «Е, тамун, дозволь добыть рыбу!»; «Маси, дай здоровья!» (букв.: «Не заставляй хворать своего хозяина!»). Были распространены загадки; в настоящее время они почти утрачены. Можно предположить, что в прошлом существовало множество примет; сейчас сохранились лишь те, что связаны с природными явлениями.

Суеверными обычаями негидальцев были соблюдавшиеся приметы, поверья, запреты — одяви и обычаи — итка. Вот некоторые из одяви:

• Палку, на которую вешают котелок для варки пищи, воткнув, оставлять нельзя — заболеешь неизлечимой болезнью. Это табу существует до настоящего времени.

• Когда едешь по озеру и рыба плещется в это время, нельзя говорить «рыба играет», надо говорить «листья падают». Иначе переведется рыба в этом озере.

Необрядовые песни и традиционные праздники негидальцев

Негидальские необрядовые песни ихэн, как и песни других тунгусо-маньчжурских народов, были сугубо индивидуальным делом. Они сочинялись «по случаю» и могли уйти вместе с этим случаем, а могли по каким-то причинам остаться в памяти родственников и близких. Всем песням, даже колыбельным, изначально присуща импровизационность: тексты никогда не совпадают при повторном исполнении. Мелодии, наоборот, обладают постоянством; для всех своих импровизаций исполнитель, как правило, использует один и тот же типовой напев.

Поют негидальцы без инструмент. аккомпанемента (за исключением ритуальных шаманских песнопений, исполнявшихся под звуки бубна и погремушек). Музыка медвежьего праздника негидальцев наска уникальна. На протяжении всех обрядовых церемоний женщины маленькими палочками играют на ударном бревне тумкэвун (от тумку — качаться, колыхаться, биться), подвешенном на козлах, и танцуют ритуальные танцы чово. Наигрыши и танцы связаны с мифологическим контекстом, на это указывают их названия — «Гром гремит», «Дорога совы», «Собака лает» и др.

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Еще...

ВНИМАНИЕ!

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1557354

Последние просмотры Написать нам

Написать нам

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1557354

Последние просмотры

Написать нам

Написать нам

Дать рейтинг:

Дать рейтинг:

Добавить комментарий

Добавить комментарий