Просмотренные публикации не запоминаются и вы можете видеть всё по нескольку раз. Зарегистрируйтесь чтобы видеть только новое.

| Где я нахожусь? | ||

Вы сейчас на необычном развлекательном сервере Pokazuha.ru : | ||

Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут; Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут;

Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала; Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала;

Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное; Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное;

Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом; Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом;

|

||

Малые народы России-3. Алюторцы  Выложено 09 июля 2025

Выложено 09 июля 2025

Алюторцы

Алюторцы – этнографическая группа коряков. Проживают на севере Корякского округа. Длительное время представляли самое крупное по численности этнокультурное подразделение коряков. Делились на оседлых и кочевых. Оседлые жили в селениях на восточном побережье Камчатского перешейка – от залива Корфа на севере до мыса Тымлат на юге.

Территориальное расположение и численность

Живут на севере Камчатского края. Большая часть оседлых алюторцев живет в с. Вывенка Олюторского района, кроме того в поселках Тымлат, Кичига, Анапка, Тиличики, Култушино, Олюторка, Хаилино, Ветвей — на восточном побережье Камчатского перешейка; от залива Корфа на севере до м. Тымлат на юге; на западном побережье — пос. Рекинники. Кочевые алюторцы живут и на западном, и на восточном побережье Камчатского перешейка.

В России по данным Всероссийской переписи населения 2020 года насчитывается 96 алюторцев. Из них 88 человек проживает в Камчатском крае.

Религия

Традиционные религиозные представления алюторцев сводятся к палеоазиатскому варианту шаманизма, с развитыми культами предков, духов-хозяев природных объектов, морских промыслов. Христианизация алюторцев происходила с середины XVIII в., однако реальных успехов православная миссия достигла лишь в начале XX в., с открытием приходской школы в поселке Тилички.

Отрывок из «Рукописи села Маркова» (авторː А.Е. Дьячков, 1893 г.) Коряки, которые живут по берегу Олюторскаго моря называются олюторцами. Они более всех склонны к принятию христианства и начали креститься в начале нынешнего столетия. Крещение производилось священниками дракинского селения на Камчатке.

Язык

Алюторский язык принадлежит чукотско-камчатской группе палеоазиатских языков, бесписьменный, ранее считался нымыланским диалектом корякского языка, ныне рассматривается как самостоятельный. Использование корякской грамматики затруднено фонетическими расхождениями корякского и алюторского языков. В составе алюторского языка выделяют 3 диалекта, наиболее изучен собственный алюторский диалект. На данный момент алюторским языком владеют 172 человека, из них используют его в повседневной жизни 162 чел.

Традиционная и современная культура

Праздники

Праздники, преимущественно сезонные, промысловые. Во время праздников широко практиковались жертвоприношения.

В конце декабря – середине января оленеводы праздновали «Возвращение солнца». В феврале продолжением праздника становился массовый забой оленей, после которого хозяин стойбища устраивал гонки на оленях и другие спортивные состязания.

У береговых жителей главные праздники проводились осенью, когда у морских охотников заканчивался промысловый сезон. В фольклоре алюторцев упоминаются праздники, посвященные киту. Весьма популярным был праздник проводов нерпы. На праздниках проводились специальные обряды. Он сопровождался играми, плясками, пением.

Традиции

В группу семейно-бытовых обрядов входят ритуалы, связанные с заключением брака, с рождением и смертью человека.

Традиционной формой заключения брака была отработка за невесту, представляющая компенсацию ее родственникам потерю работницы. По окончании срока отработки устраивался обряд «хватания невесты» – жених должен был разорвать одежду сопротивляющейся невесты и дотронуться до ее обнаженного тела.

Бытовали обычаи левирата (младший брат брал себе в жены вдову старшего) и сорората (вдовец женился на младшей сестре или племяннице умершей жены).

Для беременной женщины и ее окружения существовали особые правила и предписания. Женщина рожала в закрытом пологе, принимали роды старые женщины. Во время родов женщине запрещалось кричать, дабы не привлекать внимания злых духов. На другой день после появления ребенка на свет благодарили Верховное божество, приносили в жертву собаку или оленью важенку, приглашали гостей, устраивали гонки на оленях. Имя новорожденного определяли с помощью гадального камня – аняпеля. Если ребенок болел, ему нередко меняли имя.

Умерших хоронили в специальной погребальной одежде белого цвета, сшитой из шкур личных молодых оленей. Спать в помещении, где находится умерший запрещалось. С умершим старались общаться, как с живым. Ставили у его изголовья продукты, «играли» с ним в карты.

Основным способом погребения было трупосожжение. Вместе с умершим на костре сжигали его личные вещи, небольшое количество продуктов и подарки, предназначенные умершим родственникам. У кочевых алюторцев важным элементом поминального обряда считался забой личных оленей умершего. После проведения годовых поминок места погребения посещали редко.

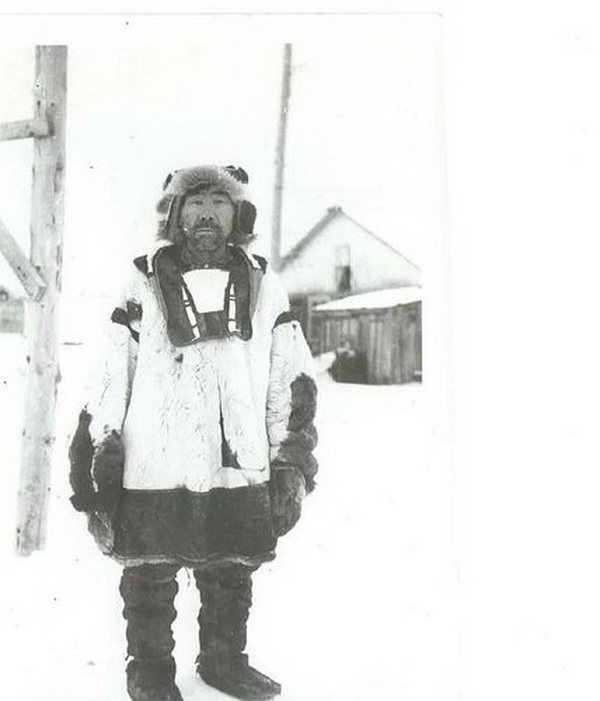

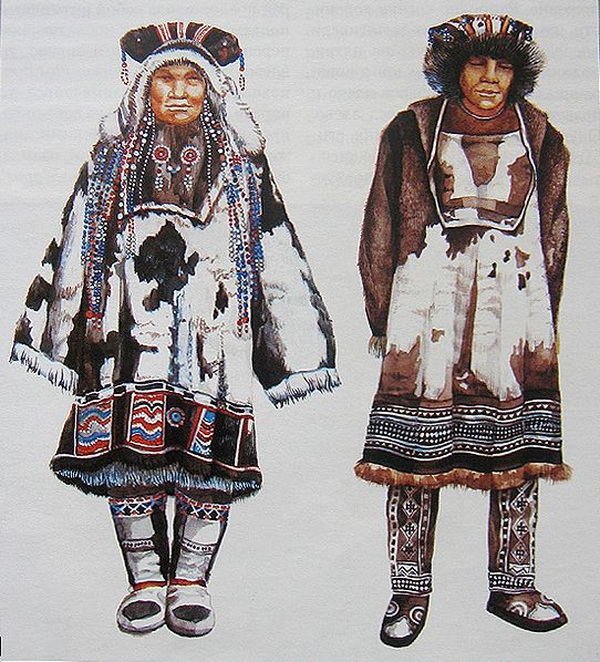

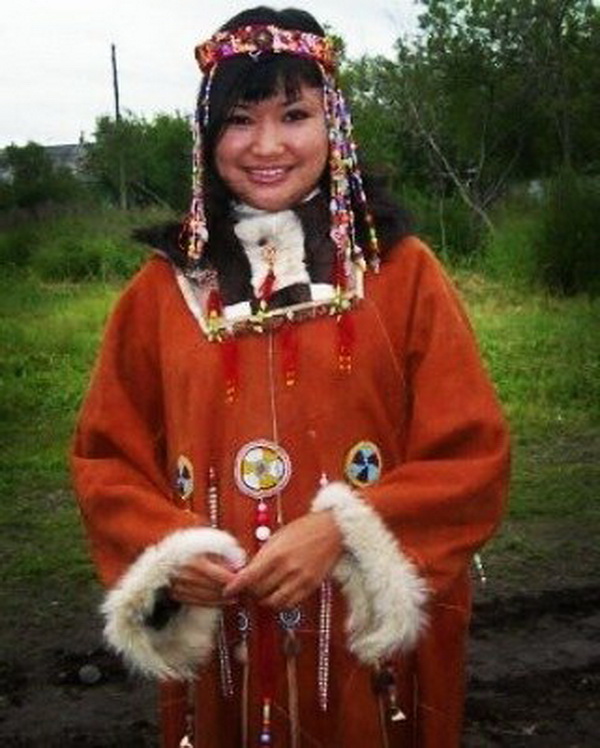

Национальный костюм

К концу XIX – началу XX в. основным материалом для изготовления одежды у алюторцев служили специально обработанные оленьи шкуры. Реже для пошива одежды использовались шкуры cобак и тюленей.

Меховая одежда алюторцев относится к глухому типу, распространенному у арктических народов. Она не имеет разреза спереди и надевается как рубаха или комбинезон. Одежда подразделялась на зимнюю и летнюю, повседневную и праздничную, нижнюю и верхнюю. Нижнюю одежду носили мехом внутрь, верхнюю – мехом наружу.

Зимняя мужская одежда включала двойную меховую рубаху (ямочгын) – кухлянку длиной до колен, двойные штаны, достигавшие щиколоток, коническую шапку-ушанку «малахай» и обувь из оленьих камусов, сшитых мехом наружу. Кухлянка обычно имела капюшон. Отправляясь в дорогу, поверх кухлянки надевали камлейку – широкую ровдужную рубаху, защищавшую меховую одежду от снега. Меховые рукавицы использовали главным образом пастухи.

Женская зимняя одежда включала двойной меховой комбинезон – керкер, поверх которого надевали широкую и длинную меховую рубаху, сшитую мехом внутрь и имевшую капюшон.

Летняя одежда изготовлялась из оленьих шкур со стриженым мехом или из ровдуги – оленьей замши, а также из тюленьих и собачьих шкур. Мужчины носили рубахи и штаны из этих материалов, женщины – ровдужные комбинезоны.

Одежда была богато украшена меховой мозаикой, разноцветным бисером. Особенно отличалась обилием украшений праздничная одежда. Использовался геометрический, растительный, животный орнамент. Большое распространение имели браслеты, серьги, подвески и другие художественные изделия. Многие из них считались оберегами. Магические охранительные свойства приписывались татуировкам и прическам.

Особые отличия имела погребальная одежда. Ей был присущ характерный орнамент и белый или светло-серый цвет меха.

К началу XX в. в местах расселения коренных жителей Камчатки получила распространение привозная одежда и фабричные ткани, используемые населением (преимущественно оседлым) для ее шитья. Мужчины под меховой одеждой стали носить матерчатые рубахи. У женщин получили популярность платки и, платья, сшитые по русскому образцу.

Быт

Жизнь

Образ жизни кочевых и оседлых алюторцев различался.

У оседлых алюторцев главными хозяйственными занятиями были рыболовство и морская охота (обычно – на лахтака и нерпу), охотились также на пушного зверя. Кочевые алюторцы больше занимались оленеводством.

Рыбу ловили с половины июня до половины сентября. Во время нерестового хода и оседлые, и кочевые алюторцы переселялись на устья рек, куда приплывала с моря кета, горбуша и другие породы лосося. Ловили рыбу неводами, объединяясь в артели. Традиционно такие объединения создавались по принципу родства и свойства. Артели организовывались и для проведения морской охоты. Практиковался и единоличный способ лова рыбы с использованием ставных сетей. Рыбу использовали в основном для приготовления юколы.

Морским зверобойным промыслом алюторцы занимались весной и осенью. Весенний охотничий сезон продолжался с середины марта до середины июня. На нартах, запряженных собаками, охотники выезжали на морской лед. В артель охотников входило обычно 7–8 человек. Для охоты использовали ружья, копья, гарпуны. Мясо и жир убитого морского зверя делилось поровну между всеми жителями поселка. Прибытие в поселок охотников с добычей сопровождалось специальным обрядовым праздником.

Осенний морской промысел продолжался с конца сентября до конца ноября. Он производился на прибрежной полосе Берингова моря. На байдарах, сшитых из лахтачьих шкур, охотники выходили в море. Артель охотников включала 6-9 человек. Как и весной, для охоты использовали гарпуны и копья. Осенний сезон морской охоты заканчивался «нерпичьим праздником», посвященным проводам душ убитых на охоте зверей обратно в море. Нерпичий праздник считался главнейшим праздником алюторцев.

Зимой алюторцы охотились на пушного зверя: лису, росомаху, выдру, зайца, горностая. Выезжали на юго-запад группами в 4-5 человек для охоты на соболя. Избегали убивать волков, считая волка зверем-шаманом.

Оленеводство алюторцев – мелкотабунное. Их табуны не превышали 1000 оленей. Алюторский табун до начала коллективизации являлся общей собственностью четырех-шести хозяев, связанных узами родства или свойства.

Характерно, что у оленных алюторцев главным транспортным животным была собака, а не олень. Каждая семья оленеводов имела одну или несколько собачьих упряжек. На оленьих упряжках передвигались лишь на небольшие расстояния.

Ремесла

Алюторцы – это древнее народное племя, живущее на территории Северной Европы. Они славятся своим мастерством в создании украшений из меди – алюминиевого сплава, который применяется только в их культуре.

Традиционно алюторцы изготавливают украшения, такие как браслеты, кольца, серьги и ожерелье. Они умело применяют технологию холодной ковки, которая позволяет им создавать изделия с неповторимым рисунком и формой.

Над созданием каждого украшения алюторцы трудятся несколько дней. Они используют различные инструменты, такие как молотки и наковальни, чтобы сформировать нужную форму. Затем изделие подвергается обработке, чтобы придать ему блеск и тем самым сделать его еще более привлекательным.

Медные украшения алюторцев – это не просто предметы декора, они имеют магическое значение для этого народа. Каждый узор и символ на изделиях имеет свое значение и считается, что при ношении украшения алюторцы получают защиту от злых сил.

Искусство ковки меди ведется семьями в течение многих лет. Мастерство передается от отца к сыну, чтобы сохранить ценные традиции алюторцев.

Жилище

Типы жилища у кочевого и оседлого населения различались. У кочевников как зимним, так и летним жилищем служила яранга – большая круглая палатка, имеющая каркасный остов из жердей, покрытых оленьими шкурами. В диаметре большая яранга достигала десяти, а в высоту – четырех метров. Крыша жилища имела куполообразную форму. Внутри яранги к ее стенкам прикреплялись спальные пологи из оленьих шкур, имеющие вид ящиков, перевернутых отверстиями вниз. Высота полога была около полутора метров, длина достигала четырех метров. Пространство под пологом устилалось оленьими шкурами. В каждой яранге размещалось от трех до пяти пологов. Максимальное число обитателей яранги в конце XIX – начале XX в. доходило до 25 человек. Стойбище кочевых алюторцев имело от двух до пяти яранг.

У оседлых алюторцев одним из распространенных типов жилища была восьмиугольная полуземлянка – лымгыян, или яяна. Такое жилище было углублено в землю до полутора метров, имело в длину около 15 м., в ширину – около 12 м., в высоту – 3-7 м. Внутри помещения алюторцы сооружали пологи. Крышу делали из жердей и плах. К одной из стен полуземлянки пристраивали коридор, в крыше которого имелось дымовое отверстие, его открывали, когда в помещении разжигали костер. Через коридор в жилище входили в период промысла на морских животных – с мая по конец октября, зимой же для входа использовали дымовое отверстие и специально сооруженные для этого бревна с зарубками. В полуземлянке проживало три-пять семей (22-25 человек).

В конце XIX – начале XX века многие семьи оседлых алюторцев жили в бревенчатых избах, появившихся у них под влиянием русских.

Средства передвижения

И кочевые, и оседлые алюторцев передвигались главным образом на собачьих упряжках. На оленьих упряжках ездили только на короткие расстояния. В каждую упряжку впрягали цугом от трех до семи пар собак. Для понукания и остановки собак использовали палку с длинным острием. Упряжное собаководство сохранялось на Камчатке вплоть до середины 1950-х годов.

У оседлых алюторцев были распространены различные виды водного транспорта: кожаные байдары, долбленые баты и каюки. На байдарах, для изготовления которых использовали лахтачьи шкуры, выходили в море, чтобы охотиться на морских животных. На долбленых батах, достигавших в длину 12 м., плавали по мелководным и каменистым рекам, используя вместо весел шесты для отталкивания от дна.

Зимой средством передвижения также служили лыжи – ступательные (ракетные) и скользящие. Ступательные лыжи использовали для передвижения по снегу и прокладывания пути для собачьей упряжки. На скользящих лыжах «тигыт», подклеенных оленьим камусом или нерпьчьей шкурой, передвигались по рыхлому снегу.

Традиционные виды транспорта вышли из широкого употребления в 1960–1970-е годы. С 1990 годов наблюдается тенденция возрождения упряжного собаководства и других архаичных транспортных средств.

Кухня

У оседлых и у части кочевых алюторцев основу пищевого рациона составляла рыба. Высушенную на солнце потрошеную рыбу (юколу) складывали в шалаши на высоких сваях, крытые сухой травой. Юкола была основной пищей в течение всего года. Ей также кормили ездовых собак. Заготавливали квашеную в ямах рыбу, которой кормили собак и которую ели сами. «Кислые головки» алюторцы считали лакомством. Мясо и жир добытого морского зверя либо сразу же употребляли в пищу, либо запасали впрок.

Главным пищевым продуктом оленных алюторцев было мясо оленей. Оленину употребляли преимущественно в вареном виде. Из вяленой оленины приготавливали особое блюдо – толкушу (тылкытыл), добавляя в растертое мясо коренья, жир и ягоды. Сырым (замороженным) мясом зимой питались в дороге. Сырыми ели также свежие почки, хрящи и костный мозг оленей, считавшиеся лакомством.

Оленные алюторцы, совмещавшие оленеводство с рыболовством и морским зверобойным промыслом, употребляли в пищу, помимо мяса оленя, рыбу и продукты морской охоты. Питались также мясом добытых на охоте диких оленей, горных баранов, бурых медведей, диких уток, куропаток и др.

Традиционным блюдом алюторцев-оленеводов была толкуша, которую готовили, растирая в деревянных корытцах вяленое мясо с добавлением жира и ягод. Свежие почки, хрящи и костный мозг оленя съедались сырыми. Зимой ели также строганину – тонко наструганную мороженую рыбу.

Все алюторцы широко употребляли в пищу продукты собирательства: корни сараны, дикого щавеля, свежие листья, корни и стволы кипрея, сладкий борщевик и другие травы. Из ягод собирали бруснику, шикшу, голубику, морошку, рябину, шиповник и др. На зиму запасали орехи кедрового стланика.

Привозные продукты (мука, крупы, чай, сахар и др.) начали использоваться алюторцами, в конце XIX – начале XX вв. В настоящее время эти продукты употребляются повсеместн

Алюторцы – этнографическая группа коряков. Проживают на севере Корякского округа. Длительное время представляли самое крупное по численности этнокультурное подразделение коряков. Делились на оседлых и кочевых. Оседлые жили в селениях на восточном побережье Камчатского перешейка – от залива Корфа на севере до мыса Тымлат на юге.

Территориальное расположение и численность

Живут на севере Камчатского края. Большая часть оседлых алюторцев живет в с. Вывенка Олюторского района, кроме того в поселках Тымлат, Кичига, Анапка, Тиличики, Култушино, Олюторка, Хаилино, Ветвей — на восточном побережье Камчатского перешейка; от залива Корфа на севере до м. Тымлат на юге; на западном побережье — пос. Рекинники. Кочевые алюторцы живут и на западном, и на восточном побережье Камчатского перешейка.

В России по данным Всероссийской переписи населения 2020 года насчитывается 96 алюторцев. Из них 88 человек проживает в Камчатском крае.

Религия

Традиционные религиозные представления алюторцев сводятся к палеоазиатскому варианту шаманизма, с развитыми культами предков, духов-хозяев природных объектов, морских промыслов. Христианизация алюторцев происходила с середины XVIII в., однако реальных успехов православная миссия достигла лишь в начале XX в., с открытием приходской школы в поселке Тилички.

Отрывок из «Рукописи села Маркова» (авторː А.Е. Дьячков, 1893 г.) Коряки, которые живут по берегу Олюторскаго моря называются олюторцами. Они более всех склонны к принятию христианства и начали креститься в начале нынешнего столетия. Крещение производилось священниками дракинского селения на Камчатке.

Язык

Алюторский язык принадлежит чукотско-камчатской группе палеоазиатских языков, бесписьменный, ранее считался нымыланским диалектом корякского языка, ныне рассматривается как самостоятельный. Использование корякской грамматики затруднено фонетическими расхождениями корякского и алюторского языков. В составе алюторского языка выделяют 3 диалекта, наиболее изучен собственный алюторский диалект. На данный момент алюторским языком владеют 172 человека, из них используют его в повседневной жизни 162 чел.

Традиционная и современная культура

Праздники

Праздники, преимущественно сезонные, промысловые. Во время праздников широко практиковались жертвоприношения.

В конце декабря – середине января оленеводы праздновали «Возвращение солнца». В феврале продолжением праздника становился массовый забой оленей, после которого хозяин стойбища устраивал гонки на оленях и другие спортивные состязания.

У береговых жителей главные праздники проводились осенью, когда у морских охотников заканчивался промысловый сезон. В фольклоре алюторцев упоминаются праздники, посвященные киту. Весьма популярным был праздник проводов нерпы. На праздниках проводились специальные обряды. Он сопровождался играми, плясками, пением.

Традиции

В группу семейно-бытовых обрядов входят ритуалы, связанные с заключением брака, с рождением и смертью человека.

Традиционной формой заключения брака была отработка за невесту, представляющая компенсацию ее родственникам потерю работницы. По окончании срока отработки устраивался обряд «хватания невесты» – жених должен был разорвать одежду сопротивляющейся невесты и дотронуться до ее обнаженного тела.

Бытовали обычаи левирата (младший брат брал себе в жены вдову старшего) и сорората (вдовец женился на младшей сестре или племяннице умершей жены).

Для беременной женщины и ее окружения существовали особые правила и предписания. Женщина рожала в закрытом пологе, принимали роды старые женщины. Во время родов женщине запрещалось кричать, дабы не привлекать внимания злых духов. На другой день после появления ребенка на свет благодарили Верховное божество, приносили в жертву собаку или оленью важенку, приглашали гостей, устраивали гонки на оленях. Имя новорожденного определяли с помощью гадального камня – аняпеля. Если ребенок болел, ему нередко меняли имя.

Умерших хоронили в специальной погребальной одежде белого цвета, сшитой из шкур личных молодых оленей. Спать в помещении, где находится умерший запрещалось. С умершим старались общаться, как с живым. Ставили у его изголовья продукты, «играли» с ним в карты.

Основным способом погребения было трупосожжение. Вместе с умершим на костре сжигали его личные вещи, небольшое количество продуктов и подарки, предназначенные умершим родственникам. У кочевых алюторцев важным элементом поминального обряда считался забой личных оленей умершего. После проведения годовых поминок места погребения посещали редко.

Национальный костюм

К концу XIX – началу XX в. основным материалом для изготовления одежды у алюторцев служили специально обработанные оленьи шкуры. Реже для пошива одежды использовались шкуры cобак и тюленей.

Меховая одежда алюторцев относится к глухому типу, распространенному у арктических народов. Она не имеет разреза спереди и надевается как рубаха или комбинезон. Одежда подразделялась на зимнюю и летнюю, повседневную и праздничную, нижнюю и верхнюю. Нижнюю одежду носили мехом внутрь, верхнюю – мехом наружу.

Зимняя мужская одежда включала двойную меховую рубаху (ямочгын) – кухлянку длиной до колен, двойные штаны, достигавшие щиколоток, коническую шапку-ушанку «малахай» и обувь из оленьих камусов, сшитых мехом наружу. Кухлянка обычно имела капюшон. Отправляясь в дорогу, поверх кухлянки надевали камлейку – широкую ровдужную рубаху, защищавшую меховую одежду от снега. Меховые рукавицы использовали главным образом пастухи.

Женская зимняя одежда включала двойной меховой комбинезон – керкер, поверх которого надевали широкую и длинную меховую рубаху, сшитую мехом внутрь и имевшую капюшон.

Летняя одежда изготовлялась из оленьих шкур со стриженым мехом или из ровдуги – оленьей замши, а также из тюленьих и собачьих шкур. Мужчины носили рубахи и штаны из этих материалов, женщины – ровдужные комбинезоны.

Одежда была богато украшена меховой мозаикой, разноцветным бисером. Особенно отличалась обилием украшений праздничная одежда. Использовался геометрический, растительный, животный орнамент. Большое распространение имели браслеты, серьги, подвески и другие художественные изделия. Многие из них считались оберегами. Магические охранительные свойства приписывались татуировкам и прическам.

Особые отличия имела погребальная одежда. Ей был присущ характерный орнамент и белый или светло-серый цвет меха.

К началу XX в. в местах расселения коренных жителей Камчатки получила распространение привозная одежда и фабричные ткани, используемые населением (преимущественно оседлым) для ее шитья. Мужчины под меховой одеждой стали носить матерчатые рубахи. У женщин получили популярность платки и, платья, сшитые по русскому образцу.

Быт

Жизнь

Образ жизни кочевых и оседлых алюторцев различался.

У оседлых алюторцев главными хозяйственными занятиями были рыболовство и морская охота (обычно – на лахтака и нерпу), охотились также на пушного зверя. Кочевые алюторцы больше занимались оленеводством.

Рыбу ловили с половины июня до половины сентября. Во время нерестового хода и оседлые, и кочевые алюторцы переселялись на устья рек, куда приплывала с моря кета, горбуша и другие породы лосося. Ловили рыбу неводами, объединяясь в артели. Традиционно такие объединения создавались по принципу родства и свойства. Артели организовывались и для проведения морской охоты. Практиковался и единоличный способ лова рыбы с использованием ставных сетей. Рыбу использовали в основном для приготовления юколы.

Морским зверобойным промыслом алюторцы занимались весной и осенью. Весенний охотничий сезон продолжался с середины марта до середины июня. На нартах, запряженных собаками, охотники выезжали на морской лед. В артель охотников входило обычно 7–8 человек. Для охоты использовали ружья, копья, гарпуны. Мясо и жир убитого морского зверя делилось поровну между всеми жителями поселка. Прибытие в поселок охотников с добычей сопровождалось специальным обрядовым праздником.

Осенний морской промысел продолжался с конца сентября до конца ноября. Он производился на прибрежной полосе Берингова моря. На байдарах, сшитых из лахтачьих шкур, охотники выходили в море. Артель охотников включала 6-9 человек. Как и весной, для охоты использовали гарпуны и копья. Осенний сезон морской охоты заканчивался «нерпичьим праздником», посвященным проводам душ убитых на охоте зверей обратно в море. Нерпичий праздник считался главнейшим праздником алюторцев.

Зимой алюторцы охотились на пушного зверя: лису, росомаху, выдру, зайца, горностая. Выезжали на юго-запад группами в 4-5 человек для охоты на соболя. Избегали убивать волков, считая волка зверем-шаманом.

Оленеводство алюторцев – мелкотабунное. Их табуны не превышали 1000 оленей. Алюторский табун до начала коллективизации являлся общей собственностью четырех-шести хозяев, связанных узами родства или свойства.

Характерно, что у оленных алюторцев главным транспортным животным была собака, а не олень. Каждая семья оленеводов имела одну или несколько собачьих упряжек. На оленьих упряжках передвигались лишь на небольшие расстояния.

Ремесла

Алюторцы – это древнее народное племя, живущее на территории Северной Европы. Они славятся своим мастерством в создании украшений из меди – алюминиевого сплава, который применяется только в их культуре.

Традиционно алюторцы изготавливают украшения, такие как браслеты, кольца, серьги и ожерелье. Они умело применяют технологию холодной ковки, которая позволяет им создавать изделия с неповторимым рисунком и формой.

Над созданием каждого украшения алюторцы трудятся несколько дней. Они используют различные инструменты, такие как молотки и наковальни, чтобы сформировать нужную форму. Затем изделие подвергается обработке, чтобы придать ему блеск и тем самым сделать его еще более привлекательным.

Медные украшения алюторцев – это не просто предметы декора, они имеют магическое значение для этого народа. Каждый узор и символ на изделиях имеет свое значение и считается, что при ношении украшения алюторцы получают защиту от злых сил.

Искусство ковки меди ведется семьями в течение многих лет. Мастерство передается от отца к сыну, чтобы сохранить ценные традиции алюторцев.

Жилище

Типы жилища у кочевого и оседлого населения различались. У кочевников как зимним, так и летним жилищем служила яранга – большая круглая палатка, имеющая каркасный остов из жердей, покрытых оленьими шкурами. В диаметре большая яранга достигала десяти, а в высоту – четырех метров. Крыша жилища имела куполообразную форму. Внутри яранги к ее стенкам прикреплялись спальные пологи из оленьих шкур, имеющие вид ящиков, перевернутых отверстиями вниз. Высота полога была около полутора метров, длина достигала четырех метров. Пространство под пологом устилалось оленьими шкурами. В каждой яранге размещалось от трех до пяти пологов. Максимальное число обитателей яранги в конце XIX – начале XX в. доходило до 25 человек. Стойбище кочевых алюторцев имело от двух до пяти яранг.

У оседлых алюторцев одним из распространенных типов жилища была восьмиугольная полуземлянка – лымгыян, или яяна. Такое жилище было углублено в землю до полутора метров, имело в длину около 15 м., в ширину – около 12 м., в высоту – 3-7 м. Внутри помещения алюторцы сооружали пологи. Крышу делали из жердей и плах. К одной из стен полуземлянки пристраивали коридор, в крыше которого имелось дымовое отверстие, его открывали, когда в помещении разжигали костер. Через коридор в жилище входили в период промысла на морских животных – с мая по конец октября, зимой же для входа использовали дымовое отверстие и специально сооруженные для этого бревна с зарубками. В полуземлянке проживало три-пять семей (22-25 человек).

В конце XIX – начале XX века многие семьи оседлых алюторцев жили в бревенчатых избах, появившихся у них под влиянием русских.

Средства передвижения

И кочевые, и оседлые алюторцев передвигались главным образом на собачьих упряжках. На оленьих упряжках ездили только на короткие расстояния. В каждую упряжку впрягали цугом от трех до семи пар собак. Для понукания и остановки собак использовали палку с длинным острием. Упряжное собаководство сохранялось на Камчатке вплоть до середины 1950-х годов.

У оседлых алюторцев были распространены различные виды водного транспорта: кожаные байдары, долбленые баты и каюки. На байдарах, для изготовления которых использовали лахтачьи шкуры, выходили в море, чтобы охотиться на морских животных. На долбленых батах, достигавших в длину 12 м., плавали по мелководным и каменистым рекам, используя вместо весел шесты для отталкивания от дна.

Зимой средством передвижения также служили лыжи – ступательные (ракетные) и скользящие. Ступательные лыжи использовали для передвижения по снегу и прокладывания пути для собачьей упряжки. На скользящих лыжах «тигыт», подклеенных оленьим камусом или нерпьчьей шкурой, передвигались по рыхлому снегу.

Традиционные виды транспорта вышли из широкого употребления в 1960–1970-е годы. С 1990 годов наблюдается тенденция возрождения упряжного собаководства и других архаичных транспортных средств.

Кухня

У оседлых и у части кочевых алюторцев основу пищевого рациона составляла рыба. Высушенную на солнце потрошеную рыбу (юколу) складывали в шалаши на высоких сваях, крытые сухой травой. Юкола была основной пищей в течение всего года. Ей также кормили ездовых собак. Заготавливали квашеную в ямах рыбу, которой кормили собак и которую ели сами. «Кислые головки» алюторцы считали лакомством. Мясо и жир добытого морского зверя либо сразу же употребляли в пищу, либо запасали впрок.

Главным пищевым продуктом оленных алюторцев было мясо оленей. Оленину употребляли преимущественно в вареном виде. Из вяленой оленины приготавливали особое блюдо – толкушу (тылкытыл), добавляя в растертое мясо коренья, жир и ягоды. Сырым (замороженным) мясом зимой питались в дороге. Сырыми ели также свежие почки, хрящи и костный мозг оленей, считавшиеся лакомством.

Оленные алюторцы, совмещавшие оленеводство с рыболовством и морским зверобойным промыслом, употребляли в пищу, помимо мяса оленя, рыбу и продукты морской охоты. Питались также мясом добытых на охоте диких оленей, горных баранов, бурых медведей, диких уток, куропаток и др.

Традиционным блюдом алюторцев-оленеводов была толкуша, которую готовили, растирая в деревянных корытцах вяленое мясо с добавлением жира и ягод. Свежие почки, хрящи и костный мозг оленя съедались сырыми. Зимой ели также строганину – тонко наструганную мороженую рыбу.

Все алюторцы широко употребляли в пищу продукты собирательства: корни сараны, дикого щавеля, свежие листья, корни и стволы кипрея, сладкий борщевик и другие травы. Из ягод собирали бруснику, шикшу, голубику, морошку, рябину, шиповник и др. На зиму запасали орехи кедрового стланика.

Привозные продукты (мука, крупы, чай, сахар и др.) начали использоваться алюторцами, в конце XIX – начале XX вв. В настоящее время эти продукты употребляются повсеместн

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Еще...

ВНИМАНИЕ!

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1556481

Последние просмотры Написать нам

Написать нам

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1556481

Последние просмотры

Написать нам

Написать нам

Дать рейтинг:

Дать рейтинг:

Добавить комментарий

Добавить комментарий