Просмотренные публикации не запоминаются и вы можете видеть всё по нескольку раз. Зарегистрируйтесь чтобы видеть только новое.

| Где я нахожусь? | ||

Вы сейчас на необычном развлекательном сервере Pokazuha.ru : | ||

Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут; Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут;

Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала; Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала;

Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное; Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное;

Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом; Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом;

|

||

Малые народы-16. Нанайцы  Выложено 16 июля 2025

Выложено 16 июля 2025

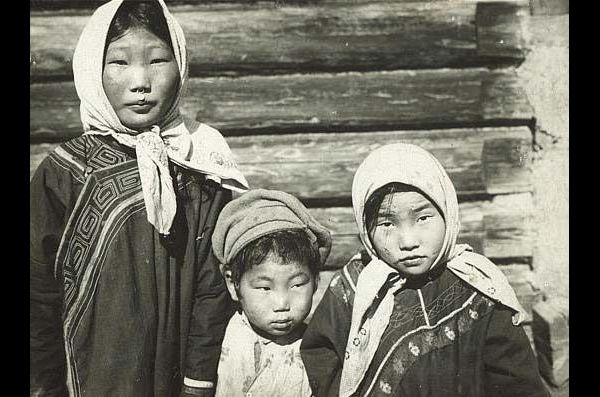

Нанайцы (устаревшее гольды) являются коренным малочисленным народом Дальнего Востока. В мире всего около 16 000 нанайцев. Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае.

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и «най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен.

Язык и происхождение

Нанайский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков. Родственные народы — эвенки, эвены, орочи, маньчжуры, сибо

Археологические находки подтверждают существование поселений в Приамурье еще в период неолита, но сведений об особенностях их жизни и культуры не сохранилось. Историю этого народа стали изучать лишь с XVII века, когда начались активные походы русских на Дальний Восток. Историки полагают, что предками современных нанайцев были племена ачанов и натки, которые заняли земли землепашцев дючеров после их переселения в Манчжурию в 1650 году.

Сегодня насчитывается 30 нанайских родов-фамилий, самые крупные роды — самар и бельды. В их генофондах преобладает специфичная для Приамурья Y-хромосомная гаплогруппа N3a6. Датировки кластеров сети Y-STR гаплотипов показывают, что клан самар (1400 ± 500 лет) может быть «старше» рода бельды (800 ± 500 лет). Y-хромосомный генофонд бельды на 98% состоит из трёх гаплогрупп: N3, C2 и О. Y-хромосомный генофонд бельды на 84% состоит из гаплогруппы N3a6, на гаплогруппы О1b, С2b1a и J2a1a приходятся остальные 16% генофонда. Три четверти представителей нанайского рода Киле относятся к Y-хромосомной гаплогруппе С-М48, доля которой в основной популяции нанайцев в четыре раза ниже.

Нанайская геральдика

Об уважении нанайцев к предкам известно многое: помимо тотемных животных, шаманы обращаются и к духам прародителей, а самыми почитаемыми членами семьи считаются бабушки и дедушка. В прошлом каждый представитель общины должен был знать свою родословную до седьмого колена. Сейчас нанайцы не могут похвастаться знанием имен всех своих родственников, зато до современности дошло другое явление – родовые гербы.

Например, носители фамилии Бельды считают, что произошли от тигра, а на свое знамя поместили таежного пушного зверя и птиц на реке – традиционную добычу охотников. Дополнил герб – знак плодородия, который показывает, что земля, на которой проживает семья, богата.

Другой нанайский род – Одзял, родом из которого был герой книг Арсеньева Дерсу Узала, в качестве основных символов выбрал реку, на которой традиционно селились члены семьи, охотничьи угодья, места для рыбалки и утес Болан Очжал.

Примечательно, что нанайцы придумали себе гербы в далеком XVII веке, несмотря на то, что в те времена никто из них не был крупным землевладельцем, воином или властителем. Так для чего же все-таки была нужна вся эта символика?

Оказывается, испокон веков семьи коренных народов ассоциировали себя с различными знаками, но потребность в знаменах возникла в тот момент, когда жителей Приамурья начали набирать в маньчжурские армии. Служба в армии в те времена была способом хорошо заработать, но и рисковал новоиспеченный воин немало: проигравших битву ждала смерть или жизнь в плену. На чужбине родовые гербы нанайцев помогали им находить родственников даже среди незнакомых людей.

Традиционные промыслы

Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У нанайцев были высокоспециализированные орудия для этого промысла. Важность рыболовства отражена в хозяйственном календаре нанайцев, который включает в себя 5 месяцев с названиями рыб.

Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к 19 веку уже не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных охотились с помощью ямы-ловушки и засек, использовали самострелы. Для охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье гиду. Нанайцы держали ездовых собак, передвигались на берестяных, дощатых и долбленых лодках, лыжах и санях нартах. Развито было у народа кузнечное ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева, женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины.

Одежда нанайцев

В Хабаровском крае, как основном регионе проживания нани, сильны традиции носить национальную одежду. Верхний наряд шьют из шкур животных, которые сохраняют тепло. Нижнюю одежду делают из крапивных волокон, а для обуви используют шкуру рыб.

Национальный костюм нанйцев включает халат по типу кимоно с запахом на правую сторону, теплые штаны и невысокие сапоги. Летом женщины и мужчины носят безрукавку кандял. Предки современных нани были настоящими мастерами по изготовлению теплой и прочной обуви из рыбьей кожи. Ее называли «согбома ота». У таких сапог был разный крой, который делили на амурский и тунгусский. Летний головной убор у мужчин – шапка конической формы, которую шили из пропаренной бересты. Зимой носили меховую шапку элдумэпсэ.

Этноmix

22,8 тыс подписчиков

Подписаться

Нанайцы — коренной народ Дальнего Востока

9 декабря 2022

4880

16 мин

Оглавление

• Язык и происхождение

• Нанайская геральдика

• Традиционные промыслы

Показать ещё

Нанайцы (устаревшее гольды) являются коренным малочисленным народом Дальнего Востока. В мире всего около 16 000 нанайцев. Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае.

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и «най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен.

Язык и происхождение

Нанайский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков. Родственные народы — эвенки, эвены, орочи, маньчжуры, сибо.

Археологические находки подтверждают существование поселений в Приамурье еще в период неолита, но сведений об особенностях их жизни и культуры не сохранилось. Историю этого народа стали изучать лишь с XVII века, когда начались активные походы русских на Дальний Восток. Историки полагают, что предками современных нанайцев были племена ачанов и натки, которые заняли земли землепашцев дючеров после их переселения в Манчжурию в 1650 году.

Сегодня насчитывается 30 нанайских родов-фамилий, самые крупные роды — самар и бельды. В их генофондах преобладает специфичная для Приамурья Y-хромосомная гаплогруппа N3a6. Датировки кластеров сети Y-STR гаплотипов показывают, что клан самар (1400 ± 500 лет) может быть «старше» рода бельды (800 ± 500 лет). Y-хромосомный генофонд бельды на 98% состоит из трёх гаплогрупп: N3, C2 и О. Y-хромосомный генофонд бельды на 84% состоит из гаплогруппы N3a6, на гаплогруппы О1b, С2b1a и J2a1a приходятся остальные 16% генофонда. Три четверти представителей нанайского рода Киле относятся к Y-хромосомной гаплогруппе С-М48, доля которой в основной популяции нанайцев в четыре раза ниже.

Нанайская геральдика

Об уважении нанайцев к предкам известно многое: помимо тотемных животных, шаманы обращаются и к духам прародителей, а самыми почитаемыми членами семьи считаются бабушки и дедушка. В прошлом каждый представитель общины должен был знать свою родословную до седьмого колена. Сейчас нанайцы не могут похвастаться знанием имен всех своих родственников, зато до современности дошло другое явление – родовые гербы.

Например, носители фамилии Бельды считают, что произошли от тигра, а на свое знамя поместили таежного пушного зверя и птиц на реке – традиционную добычу охотников. Дополнил герб – знак плодородия, который показывает, что земля, на которой проживает семья, богата.

Другой нанайский род – Одзял, родом из которого был герой книг Арсеньева Дерсу Узала, в качестве основных символов выбрал реку, на которой традиционно селились члены семьи, охотничьи угодья, места для рыбалки и утес Болан Очжал.

Примечательно, что нанайцы придумали себе гербы в далеком XVII веке, несмотря на то, что в те времена никто из них не был крупным землевладельцем, воином или властителем. Так для чего же все-таки была нужна вся эта символика?

Оказывается, испокон веков семьи коренных народов ассоциировали себя с различными знаками, но потребность в знаменах возникла в тот момент, когда жителей Приамурья начали набирать в маньчжурские армии. Служба в армии в те времена была способом хорошо заработать, но и рисковал новоиспеченный воин немало: проигравших битву ждала смерть или жизнь в плену. На чужбине родовые гербы нанайцев помогали им находить родственников даже среди незнакомых людей.

Традиционные промыслы

Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У нанайцев были высокоспециализированные орудия для этого промысла. Важность рыболовства отражена в хозяйственном календаре нанайцев, который включает в себя 5 месяцев с названиями рыб.

Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к 19 веку уже не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных охотились с помощью ямы-ловушки и засек, использовали самострелы. Для охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье гиду. Нанайцы держали ездовых собак, передвигались на берестяных, дощатых и долбленых лодках, лыжах и санях нартах. Развито было у народа кузнечное ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева, женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины.

Одежда нанайцев

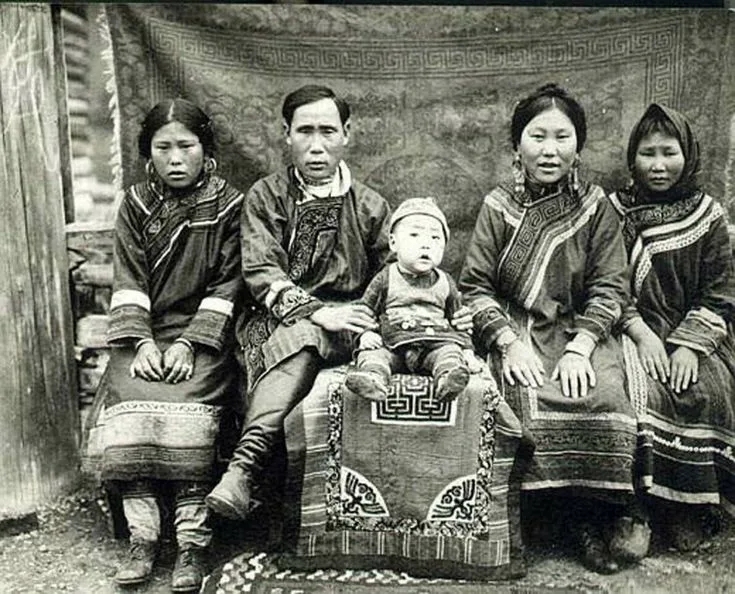

В Хабаровском крае, как основном регионе проживания нани, сильны традиции носить национальную одежду. Верхний наряд шьют из шкур животных, которые сохраняют тепло. Нижнюю одежду делают из крапивных волокон, а для обуви используют шкуру рыб.

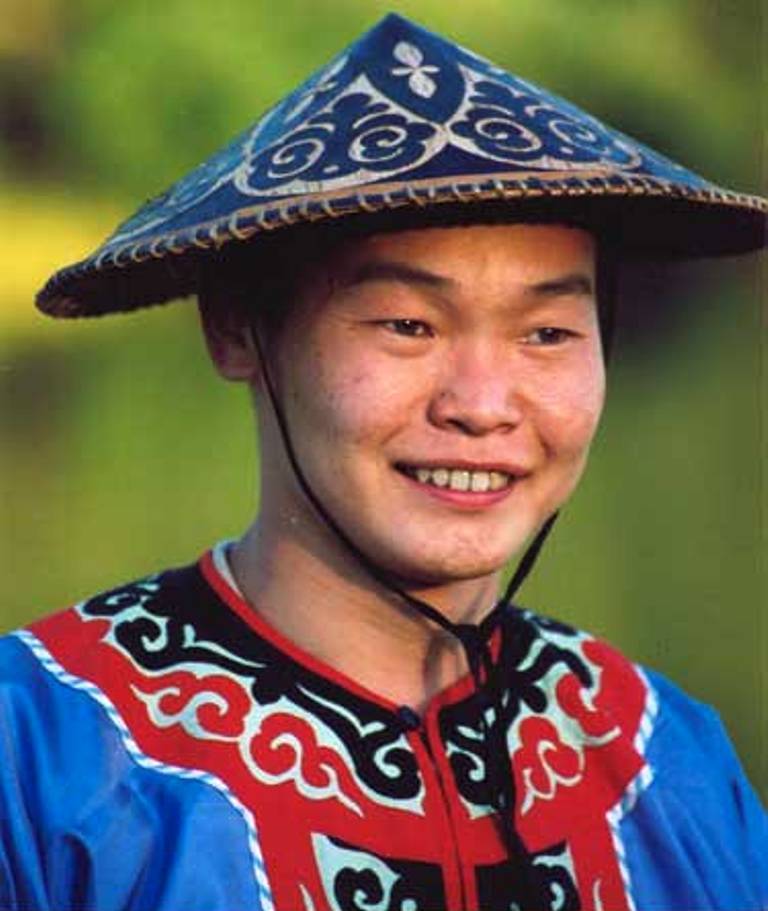

Национальный костюм нанйцев включает халат по типу кимоно с запахом на правую сторону, теплые штаны и невысокие сапоги. Летом женщины и мужчины носят безрукавку кандял. Предки современных нани были настоящими мастерами по изготовлению теплой и прочной обуви из рыбьей кожи. Ее называли «согбома ота». У таких сапог был разный крой, который делили на амурский и тунгусский. Летний головной убор у мужчин – шапка конической формы, которую шили из пропаренной бересты. Зимой носили меховую шапку элдумэпсэ.

Очень красивые у нанайцев праздничные наряды из шелка и парчи: раньше эти ткани привозили из Китая. Обязательный элемент праздничного наряда мужчины — пояс омол, ширина которого 10-15 см, а длина до 4 метров. Им оборачивали талию 2 или 3 раза, а концы с орнаментом оставляли свободно свисать.

Национальные блюда

Кухня нанайцев довольно специфичная, но сытная. Для приготовления блюд используется мясо, рыба, крупы, бобовые и картофель, который начали выращивать в конце 19 века. Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву и бруснику, делают из них напитки и добавляют в салаты. Из дрожжевого теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки. Нанайцы готовят холодец, мясные супы, заправленные травами, свежие салаты из диких растений.

Очень красивые у нанайцев праздничные наряды из шелка и парчи: раньше эти ткани привозили из Китая. Обязательный элемент праздничного наряда мужчины — пояс омол, ширина которого 10-15 см, а длина до 4 метров. Им оборачивали талию 2 или 3 раза, а концы с орнаментом оставляли свободно свисать.

Одежда женщин выделяется оформлением, а форма и содержание ее сходно с мужской. Халаты у нанаек немного длиннее мужских и обязательно расшиваются орнаментом в сине-белых оттенках. К брюкам прилагаются нагрудники: высокие для девушек и до середины груди для замужних, чтобы было удобно кормить младенца.

Этноmix

22,8 тыс подписчиков

Подписаться

Нанайцы — коренной народ Дальнего Востока

9 декабря 2022

4880

16 мин

Оглавление

• Язык и происхождение

• Нанайская геральдика

• Традиционные промыслы

Показать ещё

Нанайцы (устаревшее гольды) являются коренным малочисленным народом Дальнего Востока. В мире всего около 16 000 нанайцев. Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае.

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и «най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен.

Язык и происхождение

Нанайский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков. Родственные народы — эвенки, эвены, орочи, маньчжуры, сибо.

Археологические находки подтверждают существование поселений в Приамурье еще в период неолита, но сведений об особенностях их жизни и культуры не сохранилось. Историю этого народа стали изучать лишь с XVII века, когда начались активные походы русских на Дальний Восток. Историки полагают, что предками современных нанайцев были племена ачанов и натки, которые заняли земли землепашцев дючеров после их переселения в Манчжурию в 1650 году.

Сегодня насчитывается 30 нанайских родов-фамилий, самые крупные роды — самар и бельды. В их генофондах преобладает специфичная для Приамурья Y-хромосомная гаплогруппа N3a6. Датировки кластеров сети Y-STR гаплотипов показывают, что клан самар (1400 ± 500 лет) может быть «старше» рода бельды (800 ± 500 лет). Y-хромосомный генофонд бельды на 98% состоит из трёх гаплогрупп: N3, C2 и О. Y-хромосомный генофонд бельды на 84% состоит из гаплогруппы N3a6, на гаплогруппы О1b, С2b1a и J2a1a приходятся остальные 16% генофонда. Три четверти представителей нанайского рода Киле относятся к Y-хромосомной гаплогруппе С-М48, доля которой в основной популяции нанайцев в четыре раза ниже.

Нанайская геральдика

Об уважении нанайцев к предкам известно многое: помимо тотемных животных, шаманы обращаются и к духам прародителей, а самыми почитаемыми членами семьи считаются бабушки и дедушка. В прошлом каждый представитель общины должен был знать свою родословную до седьмого колена. Сейчас нанайцы не могут похвастаться знанием имен всех своих родственников, зато до современности дошло другое явление – родовые гербы.

Например, носители фамилии Бельды считают, что произошли от тигра, а на свое знамя поместили таежного пушного зверя и птиц на реке – традиционную добычу охотников. Дополнил герб – знак плодородия, который показывает, что земля, на которой проживает семья, богата.

Другой нанайский род – Одзял, родом из которого был герой книг Арсеньева Дерсу Узала, в качестве основных символов выбрал реку, на которой традиционно селились члены семьи, охотничьи угодья, места для рыбалки и утес Болан Очжал.

Примечательно, что нанайцы придумали себе гербы в далеком XVII веке, несмотря на то, что в те времена никто из них не был крупным землевладельцем, воином или властителем. Так для чего же все-таки была нужна вся эта символика?

Оказывается, испокон веков семьи коренных народов ассоциировали себя с различными знаками, но потребность в знаменах возникла в тот момент, когда жителей Приамурья начали набирать в маньчжурские армии. Служба в армии в те времена была способом хорошо заработать, но и рисковал новоиспеченный воин немало: проигравших битву ждала смерть или жизнь в плену. На чужбине родовые гербы нанайцев помогали им находить родственников даже среди незнакомых людей.

Традиционные промыслы

Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У нанайцев были высокоспециализированные орудия для этого промысла. Важность рыболовства отражена в хозяйственном календаре нанайцев, который включает в себя 5 месяцев с названиями рыб.

Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к 19 веку уже не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных охотились с помощью ямы-ловушки и засек, использовали самострелы. Для охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье гиду. Нанайцы держали ездовых собак, передвигались на берестяных, дощатых и долбленых лодках, лыжах и санях нартах. Развито было у народа кузнечное ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева, женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины.

Одежда нанайцев

В Хабаровском крае, как основном регионе проживания нани, сильны традиции носить национальную одежду. Верхний наряд шьют из шкур животных, которые сохраняют тепло. Нижнюю одежду делают из крапивных волокон, а для обуви используют шкуру рыб.

Национальный костюм нанйцев включает халат по типу кимоно с запахом на правую сторону, теплые штаны и невысокие сапоги. Летом женщины и мужчины носят безрукавку кандял. Предки современных нани были настоящими мастерами по изготовлению теплой и прочной обуви из рыбьей кожи. Ее называли «согбома ота». У таких сапог был разный крой, который делили на амурский и тунгусский. Летний головной убор у мужчин – шапка конической формы, которую шили из пропаренной бересты. Зимой носили меховую шапку элдумэпсэ.

Одежда женщин выделяется оформлением, а форма и содержание ее сходно с мужской. Халаты у нанаек немного длиннее мужских и обязательно расшиваются орнаментом в сине-белых оттенках. К брюкам прилагаются нагрудники: высокие для девушек и до середины груди для замужних, чтобы было удобно кормить младенца.

Очень красивые у нанайцев праздничные наряды из шелка и парчи: раньше эти ткани привозили из Китая. Обязательный элемент праздничного наряда мужчины — пояс омол, ширина которого 10-15 см, а длина до 4 метров. Им оборачивали талию 2 или 3 раза, а концы с орнаментом оставляли свободно свисать.

Национальные блюда

Кухня нанайцев довольно специфичная, но сытная. Для приготовления блюд используется мясо, рыба, крупы, бобовые и картофель, который начали выращивать в конце 19 века. Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву и бруснику, делают из них напитки и добавляют в салаты. Из дрожжевого теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки. Нанайцы готовят холодец, мясные супы, заправленные травами, свежие салаты из диких растений.

Рыбу сушат, вялят, жарят, варят, замораживают и едят в сыром виде. В 19 веке нанайцы научились коптить и засаливать рыбу. В сыром виде едят головы некоторых видов рыб, основную часть тушек сазанов, почки, печень, костный мозг крупных животных.

Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву и бруснику, делают из них напитки и добавляют в салаты. Из дрожжевого теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки.

Жилище

У нанайцев существует 2 типа поселений: сезонные и постоянные. При постройке жилища было важно расположить его неподалеку от источника воды: реки или озера. Самый древний вид жилища этого народа — землянка серома и полуземлянка хурбу.

Землянки строили на откосе берега и обрывах террас.

Наземное распространенное жилище — дом хагдун. Стены для него изготавливали из жердей, камышовых плетеных фашин и тальника. Их обмазывали смесью из глины с шерстью или травой. Основная конструкция дома — это отопительная лежанка накан. Именно по ней определялись размеры жилища. Накан был основным местом, где жили люди. Там они работали, ели и спали.

Традиции

Два новых года

У нанайцев — коренного амурского народа два Новых года. Один — мужской, он приходился на зимнее солнцестояние. С этого дня начинался сезон охоты. Ну а второй Новый год, женский, во время летнего солнцестояния.

Главное блюдо на столе у нанайцев в Новый год – нанайские пельмени бианси, похожие по форме на полумесяц. Начинка – рыбный фарш, перец, лук, черный перец и настоящий бренд Дальнего Востока – пахучая черемша.

У мужчин на охотничьем угодье было священное дерево – лиственница или ясень. В стволе вырубалось треугольное углубление, туда ставился сэвэн, которого «кормили» перед охотой. Среди подношений – бианси, дэрбиту – вяленая рыба, нарезанная полосками и отмоченная в воде, с диким луком, с черемшой, политая медвежьим жиром, пекина – печеная лепешка без масла или чарома – жаренная в масле лепешка. Обязательно подносили спирт или водку, кланялись не менее трех раз и просили удачи на охоте.

Игры

Игрушка – это своеобразный ключ к пониманию забытых обрядов, обычаев и символов, знаков и ритуалов. В ней отражаются философские и нравственные воззрения нанайцев. В сказках, в которых действовали куклы, они всегда доброжелательны и благодарны по отношению к герою, верные его помощники. Игрушки изготавливались из самых разнообразных материалов: рыбьей кожи, плавников, костей рыбы, перьев птиц, ракушек, болотного мха, дерева, березового гриба, тальника, бересты, мха, ткани, бумаги, картона, железа.

Игрушки для девочек изготовлялись женщинами – матерями, бабушками, родственницами, игрушки для мальчиков – отцами, братьями, мужчинами -родственниками. Мальчики играли с деревянными фигурками охотников, воинов, собачек, зверей птиц, которые в игре становились персонажами какого-нибудь бытового, мифического или шаманского сюжета. Мальчики, как правило, играли в игры и игрушки, развивающие навыки охотника.

Среди игрушек для девочек значительна роль куклы «Акоан». Она имела плоскую форму и магический смысл, поэтому была лишена лица, рук и ног. Выполнялась из бумаги, ткани, рыбьей кожи, или бересты. Нанайские девочки любили играть в «дом», «принимать гостей».

Активной игровой деятельности детей способствовало то обстоятельство, что подвижные игры и состязания были также распространены среди взрослых, особенно на праздниках. Например, игры “Лэкэчи”, “Нёроди гарпамачи”, “Капчи” способствуют выработке соответствующих физических качеств, необходимых для владения луком: точность и сила движений, меткость и четкость выстрела. Игры “Рыбная охота”, “Соломаури”, “Дегбо” знакомят детей с острогой для ловли рыбы, способствуют выработке ловкости и меткости владения ей. А игры “Бег с “палкой-копьем”, “Кто самый ловкий”, “Охота на медведя” способствуют формированию умений владения копьем.

Рождение

Рождение ребенка всегда считается у нанайцев большим праздником. А если женщина рожала двойню, это было еще более радостным событием. С древних времен у нанайцев существует культ «адау» в честь близнецов. Всю жизнь их считают священными людьми и верят, что один из них обладает властью над животными, второй является покровителем духов воды.

После родов над матерью и новорожденным проводят ритуалы для защиты от злых духов. Интересная традиция нанайцев Хабаровского края – приготовление для малыша колыбели со стружками из черемухи. Это дерево, по преданию, священно. Дом, где появился ребенок, окуривают багульником. Зажженные пучки травы вносят в само жилище, а также разводят несколько костров вокруг дома.

Похороны

Уникальны и традиции, связанные с окончанием земного пути. У этого народа принято целых три способа погребения: наземный, в земле и сожжение. Раньше нередки были случаи, когда тела умерших помещали в специальные постройки кэрэк, размещенные на деревьях, (у якутов существует схожая традиция). Детей могли хоронить в дуплах. Захоронения в земле начали проводить уже после прихода в край русских.

По покойному проводят несколько поминок. Обязательные из них – сразу после смерти и на 7 день после этого. Похороны происходят на 2-3 день. На церемонии должны присутствовать все родственники умершего. Раньше рядом с телом мужчины клали топор, нож и котелок, а женщины – ножницы. Если умирал охотник, то ему оставляли лыжи и стрелы, если рыбак – сети. При этом все предметы преднамеренно ломали, веря, что в загробной жизни душа найдет их целыми. В течение года после смерти ежемесячно устраивали малые семейные поминки. Большие же мог проводить исключительно шаман, который провожал душу покойного в мир Буни.

Нанайцы считали, что душа умершего человека после смерти в течение года находится в маленькой куколке из дерева, которая называется «пане». Каждый день эту куколку кормили, а через год шаман отправлял душу в загробный мир. До конца 19 века умерших хоронили в больших наземных «домах».

Свадебные традиции

Существуют у нанайцев также и свадебные обряды и традиции. Родители заранее выбирали детям невесту и жениха, заключали с их родственниками соглашение. Жених должен был отдать отцу невесты большой выкуп в виде денег или дорогих тканей, драгоценных металлов. На разницу в возрасте между будущими супругами не обращали внимания, нередко она могла достигать и 25 лет, причем старше иногда был не только жених, но и невеста.У народа была традиция, согласно которой девочку в малолетнем возрасте забирали в семью будущего мужа и растили до половозрелого возраста, приучали к традициям своей семьи.

Свадьба состояла из сватовства, выкупа, получения приданого, праздничного застолья и переезда жены в дом мужа. Между договором и сватаньем мог пройти год и больше, так как для мужчины законным брачным возрастом было 17-19 лет, для женщины — 16-17 лет. Согласие на свадьбу давала мать невесты, но сразу ответ давать было неприлично.

Во время свадьбы нанайцы проводили обряды с жертвоприношениями божествам. Проводились свадебные обряды, которые приносят в дом молодых достаток и благополучие. Например, невеста должна два раза ногой ступить в котел, первый раз у себя дома, второй — в доме мужа. После свадьбы невеста не могла уйти сразу жить в дом мужа. Еще 3 дня или даже год после свадьбы она жила с родителями, потом уходила в новый дом навсегда. У представителей нанайской знати могло быть много жен.

Пословицы и поговорки

Родители, да и вообще семья, осуществляют «трансляцию» неписанных обыденных законов, установлений и предписаний. Так обеспечивается их живучесть и сила воздействия. Иногда они закрепляются в виде отдельных «наставлений молодым», где можно увидеть, что прививалось ребенку с детства:

• «Старших зови братом и сестрой, дядей, тетей, дедом, бабушкой»

• «Хвала и честь тем, кто помогает старшим»

• «К мнению старших всегда прислушивайся»

• «Поклоны и уважение к старшим оборачиваются тебе счастьем и удачей в жизни»

• «Самое плохое – это перебивать в разговоре старших или громко смеяться и говорить при них, особенно при посторонних»

• «По чужой лыжне не ходи»

• «Чужое брать – это самое позорное, как и отнимать у малышей что-нибудь»

• «Входя в чужой дом, нельзя шарить вокруг глазами или без разрешения трогать там вещи»

• «Хвастаться, кичится или гордиться неприлично, особенно о себе рассказывать»

• «Не гордись, коль ты ничего не сделал доброго к тому, от чего загордился»

• «Не говори «никогда со мной не случится» или «этого зверя я убью или поймаю» – это нескромно»

• «Грешнее нет ничего, когда ты смеешься над физическими недостатками или над больным»

• «Если о себе одном заботишься – один останешься.»

Мифология

Собака – не просто друг человека

Известная всем поговорка «Собака – друг человека» у этого народа приобретает особый смысл.

Собака у нанайцев выступает не только сторожем или помощником, но и создателем мира. Например, Железная Собака представляет собой своеобразное женское божество, что стало прародителем многих народов, в том числе и нанайцев.

Аями – духи-помощники

Аями - главные духи помощники шаманов, их фигурки изготавливали в антропоморфном образе. Считались духами предков. Аями указывал, какой костюм надо иметь шаману (шаманке), как лечить. Аями. являлся шаману во сне в виде женщины (шаманке - в виде мужчины), а также волка, тигра и других животных, вселялся в шаманов во время молений. Аями могли иметь и духи - хозяева разных животных, они посылали своих аями красть души людей и причинять им болезни.

Буни — загробный мир

Буни («умирание»), букит («место смерти») - мир мёртвых. Буни размещается на большой реке Энгдегите, ниже устья личных шаманских рек. Души покойных отвозят в Буни духи — помощники шаманов (лоси, олени, рыбы и другие животные). Считалось, что буни расположен под землей, на западе. Большинство нанайцев и ульчей полагали, что умершие живут там так же, как и на земле, — в домах, рыбачат в Амуре, охотятся в тайге.

Перед загробным миром находилось его «преддверие», где души умерших оставались до совершения больших поминок (год и более), там они жили в маленьких шалашиках, терпели муки голода, ожидая от родных регулярных кормлений. В настоящий загробный мир души попадали только с помощью касаты-шамана на больших поминках. Путь туда у разных нанайских родов пролегал по разным дорогам. Там жили сородичи, вместе, как и в земной жизни, промышляя зверя и рыбу. Общим представлением для нанайцев и ульчей было и то, что умершие агрессивно настроены в отношении живых. Когда касаты-шаман привозил души умерших в загробный мир, обитатели последнего стремились захватить его и оставить у себя. Поэтому шаман шел туда в образе медведя или другого животного. Чаще, пропустив «привезенных» вперед, шаман останавливался на «пороге» и разговаривал с обитателями, не заходя туда. Если же он был в образе человека, то называл не свой род, а другой, чтобы умершие не приняли его за «своего» и не схватили. Затем шаман быстро садился на птицу коори и улетал из буни. Прожив там несколько лет, души умирали и попадали в другой загробный мир. Затем они возрождались на земле растениями, животными, некоторые воплощались в родственниках.

Обряд моления небу

Раз в год каждая нанайская семья (так же как ульчская и нивхская) совершала моления небу. К этому торжественному обряду откармливали свинью для заклания. В молении участвовали мужчины одного рода. Молились около священного дерева туйгэ, имевшегося в прошлом у каждой нанайской семьи неподалеку от дома, обычно на опушке тайги. Здесь ставили фигурки разных домашних и промысловых духов, духов-целителей, предлагалось угощение, голова жертвенной свиньи. Руководил молением старейший, он читал молитвы стоя, остальные — на коленях, кланялись. Женщины при этом находились дома.

Культура

У нанайцев богатое и разнообразное устное народное творчество. Основные фольклорные жанры:

• тэлунгу — мифологический рассказ или миф, легенда, предание;

• сиохор — сказка, заимствованная у других народов;

• нингман — волшебная сказка, сказка-миф;

• деуруэн — приговорки, скороговорки;

• намбокан — загадки, шаманские песнопения, плачи, песни дярин.

Очень развито у народа песенно-танцевальное искусство. У нанайцев существует много ансамблей, проводятся различные фестивали песни и танца.

Известные нанайцы

Дерсу Узала (1849—1908) — охотник, проводник российского учёного и путешественника Владимира Арсеньева в его экспедициях 1906—1907 гг. Его настоящее имя — Дэрчу́ Оджа́л (Дэрчу из рода Оджал).

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и «най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен.

Язык и происхождение

Нанайский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков. Родственные народы — эвенки, эвены, орочи, маньчжуры, сибо

Археологические находки подтверждают существование поселений в Приамурье еще в период неолита, но сведений об особенностях их жизни и культуры не сохранилось. Историю этого народа стали изучать лишь с XVII века, когда начались активные походы русских на Дальний Восток. Историки полагают, что предками современных нанайцев были племена ачанов и натки, которые заняли земли землепашцев дючеров после их переселения в Манчжурию в 1650 году.

Сегодня насчитывается 30 нанайских родов-фамилий, самые крупные роды — самар и бельды. В их генофондах преобладает специфичная для Приамурья Y-хромосомная гаплогруппа N3a6. Датировки кластеров сети Y-STR гаплотипов показывают, что клан самар (1400 ± 500 лет) может быть «старше» рода бельды (800 ± 500 лет). Y-хромосомный генофонд бельды на 98% состоит из трёх гаплогрупп: N3, C2 и О. Y-хромосомный генофонд бельды на 84% состоит из гаплогруппы N3a6, на гаплогруппы О1b, С2b1a и J2a1a приходятся остальные 16% генофонда. Три четверти представителей нанайского рода Киле относятся к Y-хромосомной гаплогруппе С-М48, доля которой в основной популяции нанайцев в четыре раза ниже.

Нанайская геральдика

Об уважении нанайцев к предкам известно многое: помимо тотемных животных, шаманы обращаются и к духам прародителей, а самыми почитаемыми членами семьи считаются бабушки и дедушка. В прошлом каждый представитель общины должен был знать свою родословную до седьмого колена. Сейчас нанайцы не могут похвастаться знанием имен всех своих родственников, зато до современности дошло другое явление – родовые гербы.

Например, носители фамилии Бельды считают, что произошли от тигра, а на свое знамя поместили таежного пушного зверя и птиц на реке – традиционную добычу охотников. Дополнил герб – знак плодородия, который показывает, что земля, на которой проживает семья, богата.

Другой нанайский род – Одзял, родом из которого был герой книг Арсеньева Дерсу Узала, в качестве основных символов выбрал реку, на которой традиционно селились члены семьи, охотничьи угодья, места для рыбалки и утес Болан Очжал.

Примечательно, что нанайцы придумали себе гербы в далеком XVII веке, несмотря на то, что в те времена никто из них не был крупным землевладельцем, воином или властителем. Так для чего же все-таки была нужна вся эта символика?

Оказывается, испокон веков семьи коренных народов ассоциировали себя с различными знаками, но потребность в знаменах возникла в тот момент, когда жителей Приамурья начали набирать в маньчжурские армии. Служба в армии в те времена была способом хорошо заработать, но и рисковал новоиспеченный воин немало: проигравших битву ждала смерть или жизнь в плену. На чужбине родовые гербы нанайцев помогали им находить родственников даже среди незнакомых людей.

Традиционные промыслы

Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У нанайцев были высокоспециализированные орудия для этого промысла. Важность рыболовства отражена в хозяйственном календаре нанайцев, который включает в себя 5 месяцев с названиями рыб.

Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к 19 веку уже не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных охотились с помощью ямы-ловушки и засек, использовали самострелы. Для охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье гиду. Нанайцы держали ездовых собак, передвигались на берестяных, дощатых и долбленых лодках, лыжах и санях нартах. Развито было у народа кузнечное ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева, женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины.

Одежда нанайцев

В Хабаровском крае, как основном регионе проживания нани, сильны традиции носить национальную одежду. Верхний наряд шьют из шкур животных, которые сохраняют тепло. Нижнюю одежду делают из крапивных волокон, а для обуви используют шкуру рыб.

Национальный костюм нанйцев включает халат по типу кимоно с запахом на правую сторону, теплые штаны и невысокие сапоги. Летом женщины и мужчины носят безрукавку кандял. Предки современных нани были настоящими мастерами по изготовлению теплой и прочной обуви из рыбьей кожи. Ее называли «согбома ота». У таких сапог был разный крой, который делили на амурский и тунгусский. Летний головной убор у мужчин – шапка конической формы, которую шили из пропаренной бересты. Зимой носили меховую шапку элдумэпсэ.

Этноmix

22,8 тыс подписчиков

Подписаться

Нанайцы — коренной народ Дальнего Востока

9 декабря 2022

4880

16 мин

Оглавление

• Язык и происхождение

• Нанайская геральдика

• Традиционные промыслы

Показать ещё

Нанайцы (устаревшее гольды) являются коренным малочисленным народом Дальнего Востока. В мире всего около 16 000 нанайцев. Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае.

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и «най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен.

Язык и происхождение

Нанайский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков. Родственные народы — эвенки, эвены, орочи, маньчжуры, сибо.

Археологические находки подтверждают существование поселений в Приамурье еще в период неолита, но сведений об особенностях их жизни и культуры не сохранилось. Историю этого народа стали изучать лишь с XVII века, когда начались активные походы русских на Дальний Восток. Историки полагают, что предками современных нанайцев были племена ачанов и натки, которые заняли земли землепашцев дючеров после их переселения в Манчжурию в 1650 году.

Сегодня насчитывается 30 нанайских родов-фамилий, самые крупные роды — самар и бельды. В их генофондах преобладает специфичная для Приамурья Y-хромосомная гаплогруппа N3a6. Датировки кластеров сети Y-STR гаплотипов показывают, что клан самар (1400 ± 500 лет) может быть «старше» рода бельды (800 ± 500 лет). Y-хромосомный генофонд бельды на 98% состоит из трёх гаплогрупп: N3, C2 и О. Y-хромосомный генофонд бельды на 84% состоит из гаплогруппы N3a6, на гаплогруппы О1b, С2b1a и J2a1a приходятся остальные 16% генофонда. Три четверти представителей нанайского рода Киле относятся к Y-хромосомной гаплогруппе С-М48, доля которой в основной популяции нанайцев в четыре раза ниже.

Нанайская геральдика

Об уважении нанайцев к предкам известно многое: помимо тотемных животных, шаманы обращаются и к духам прародителей, а самыми почитаемыми членами семьи считаются бабушки и дедушка. В прошлом каждый представитель общины должен был знать свою родословную до седьмого колена. Сейчас нанайцы не могут похвастаться знанием имен всех своих родственников, зато до современности дошло другое явление – родовые гербы.

Например, носители фамилии Бельды считают, что произошли от тигра, а на свое знамя поместили таежного пушного зверя и птиц на реке – традиционную добычу охотников. Дополнил герб – знак плодородия, который показывает, что земля, на которой проживает семья, богата.

Другой нанайский род – Одзял, родом из которого был герой книг Арсеньева Дерсу Узала, в качестве основных символов выбрал реку, на которой традиционно селились члены семьи, охотничьи угодья, места для рыбалки и утес Болан Очжал.

Примечательно, что нанайцы придумали себе гербы в далеком XVII веке, несмотря на то, что в те времена никто из них не был крупным землевладельцем, воином или властителем. Так для чего же все-таки была нужна вся эта символика?

Оказывается, испокон веков семьи коренных народов ассоциировали себя с различными знаками, но потребность в знаменах возникла в тот момент, когда жителей Приамурья начали набирать в маньчжурские армии. Служба в армии в те времена была способом хорошо заработать, но и рисковал новоиспеченный воин немало: проигравших битву ждала смерть или жизнь в плену. На чужбине родовые гербы нанайцев помогали им находить родственников даже среди незнакомых людей.

Традиционные промыслы

Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У нанайцев были высокоспециализированные орудия для этого промысла. Важность рыболовства отражена в хозяйственном календаре нанайцев, который включает в себя 5 месяцев с названиями рыб.

Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к 19 веку уже не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных охотились с помощью ямы-ловушки и засек, использовали самострелы. Для охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье гиду. Нанайцы держали ездовых собак, передвигались на берестяных, дощатых и долбленых лодках, лыжах и санях нартах. Развито было у народа кузнечное ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева, женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины.

Одежда нанайцев

В Хабаровском крае, как основном регионе проживания нани, сильны традиции носить национальную одежду. Верхний наряд шьют из шкур животных, которые сохраняют тепло. Нижнюю одежду делают из крапивных волокон, а для обуви используют шкуру рыб.

Национальный костюм нанйцев включает халат по типу кимоно с запахом на правую сторону, теплые штаны и невысокие сапоги. Летом женщины и мужчины носят безрукавку кандял. Предки современных нани были настоящими мастерами по изготовлению теплой и прочной обуви из рыбьей кожи. Ее называли «согбома ота». У таких сапог был разный крой, который делили на амурский и тунгусский. Летний головной убор у мужчин – шапка конической формы, которую шили из пропаренной бересты. Зимой носили меховую шапку элдумэпсэ.

Очень красивые у нанайцев праздничные наряды из шелка и парчи: раньше эти ткани привозили из Китая. Обязательный элемент праздничного наряда мужчины — пояс омол, ширина которого 10-15 см, а длина до 4 метров. Им оборачивали талию 2 или 3 раза, а концы с орнаментом оставляли свободно свисать.

Национальные блюда

Кухня нанайцев довольно специфичная, но сытная. Для приготовления блюд используется мясо, рыба, крупы, бобовые и картофель, который начали выращивать в конце 19 века. Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву и бруснику, делают из них напитки и добавляют в салаты. Из дрожжевого теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки. Нанайцы готовят холодец, мясные супы, заправленные травами, свежие салаты из диких растений.

Очень красивые у нанайцев праздничные наряды из шелка и парчи: раньше эти ткани привозили из Китая. Обязательный элемент праздничного наряда мужчины — пояс омол, ширина которого 10-15 см, а длина до 4 метров. Им оборачивали талию 2 или 3 раза, а концы с орнаментом оставляли свободно свисать.

Одежда женщин выделяется оформлением, а форма и содержание ее сходно с мужской. Халаты у нанаек немного длиннее мужских и обязательно расшиваются орнаментом в сине-белых оттенках. К брюкам прилагаются нагрудники: высокие для девушек и до середины груди для замужних, чтобы было удобно кормить младенца.

Этноmix

22,8 тыс подписчиков

Подписаться

Нанайцы — коренной народ Дальнего Востока

9 декабря 2022

4880

16 мин

Оглавление

• Язык и происхождение

• Нанайская геральдика

• Традиционные промыслы

Показать ещё

Нанайцы (устаревшее гольды) являются коренным малочисленным народом Дальнего Востока. В мире всего около 16 000 нанайцев. Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае.

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и «най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен.

Язык и происхождение

Нанайский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков. Родственные народы — эвенки, эвены, орочи, маньчжуры, сибо.

Археологические находки подтверждают существование поселений в Приамурье еще в период неолита, но сведений об особенностях их жизни и культуры не сохранилось. Историю этого народа стали изучать лишь с XVII века, когда начались активные походы русских на Дальний Восток. Историки полагают, что предками современных нанайцев были племена ачанов и натки, которые заняли земли землепашцев дючеров после их переселения в Манчжурию в 1650 году.

Сегодня насчитывается 30 нанайских родов-фамилий, самые крупные роды — самар и бельды. В их генофондах преобладает специфичная для Приамурья Y-хромосомная гаплогруппа N3a6. Датировки кластеров сети Y-STR гаплотипов показывают, что клан самар (1400 ± 500 лет) может быть «старше» рода бельды (800 ± 500 лет). Y-хромосомный генофонд бельды на 98% состоит из трёх гаплогрупп: N3, C2 и О. Y-хромосомный генофонд бельды на 84% состоит из гаплогруппы N3a6, на гаплогруппы О1b, С2b1a и J2a1a приходятся остальные 16% генофонда. Три четверти представителей нанайского рода Киле относятся к Y-хромосомной гаплогруппе С-М48, доля которой в основной популяции нанайцев в четыре раза ниже.

Нанайская геральдика

Об уважении нанайцев к предкам известно многое: помимо тотемных животных, шаманы обращаются и к духам прародителей, а самыми почитаемыми членами семьи считаются бабушки и дедушка. В прошлом каждый представитель общины должен был знать свою родословную до седьмого колена. Сейчас нанайцы не могут похвастаться знанием имен всех своих родственников, зато до современности дошло другое явление – родовые гербы.

Например, носители фамилии Бельды считают, что произошли от тигра, а на свое знамя поместили таежного пушного зверя и птиц на реке – традиционную добычу охотников. Дополнил герб – знак плодородия, который показывает, что земля, на которой проживает семья, богата.

Другой нанайский род – Одзял, родом из которого был герой книг Арсеньева Дерсу Узала, в качестве основных символов выбрал реку, на которой традиционно селились члены семьи, охотничьи угодья, места для рыбалки и утес Болан Очжал.

Примечательно, что нанайцы придумали себе гербы в далеком XVII веке, несмотря на то, что в те времена никто из них не был крупным землевладельцем, воином или властителем. Так для чего же все-таки была нужна вся эта символика?

Оказывается, испокон веков семьи коренных народов ассоциировали себя с различными знаками, но потребность в знаменах возникла в тот момент, когда жителей Приамурья начали набирать в маньчжурские армии. Служба в армии в те времена была способом хорошо заработать, но и рисковал новоиспеченный воин немало: проигравших битву ждала смерть или жизнь в плену. На чужбине родовые гербы нанайцев помогали им находить родственников даже среди незнакомых людей.

Традиционные промыслы

Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У нанайцев были высокоспециализированные орудия для этого промысла. Важность рыболовства отражена в хозяйственном календаре нанайцев, который включает в себя 5 месяцев с названиями рыб.

Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к 19 веку уже не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных охотились с помощью ямы-ловушки и засек, использовали самострелы. Для охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье гиду. Нанайцы держали ездовых собак, передвигались на берестяных, дощатых и долбленых лодках, лыжах и санях нартах. Развито было у народа кузнечное ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева, женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины.

Одежда нанайцев

В Хабаровском крае, как основном регионе проживания нани, сильны традиции носить национальную одежду. Верхний наряд шьют из шкур животных, которые сохраняют тепло. Нижнюю одежду делают из крапивных волокон, а для обуви используют шкуру рыб.

Национальный костюм нанйцев включает халат по типу кимоно с запахом на правую сторону, теплые штаны и невысокие сапоги. Летом женщины и мужчины носят безрукавку кандял. Предки современных нани были настоящими мастерами по изготовлению теплой и прочной обуви из рыбьей кожи. Ее называли «согбома ота». У таких сапог был разный крой, который делили на амурский и тунгусский. Летний головной убор у мужчин – шапка конической формы, которую шили из пропаренной бересты. Зимой носили меховую шапку элдумэпсэ.

Одежда женщин выделяется оформлением, а форма и содержание ее сходно с мужской. Халаты у нанаек немного длиннее мужских и обязательно расшиваются орнаментом в сине-белых оттенках. К брюкам прилагаются нагрудники: высокие для девушек и до середины груди для замужних, чтобы было удобно кормить младенца.

Очень красивые у нанайцев праздничные наряды из шелка и парчи: раньше эти ткани привозили из Китая. Обязательный элемент праздничного наряда мужчины — пояс омол, ширина которого 10-15 см, а длина до 4 метров. Им оборачивали талию 2 или 3 раза, а концы с орнаментом оставляли свободно свисать.

Национальные блюда

Кухня нанайцев довольно специфичная, но сытная. Для приготовления блюд используется мясо, рыба, крупы, бобовые и картофель, который начали выращивать в конце 19 века. Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву и бруснику, делают из них напитки и добавляют в салаты. Из дрожжевого теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки. Нанайцы готовят холодец, мясные супы, заправленные травами, свежие салаты из диких растений.

Рыбу сушат, вялят, жарят, варят, замораживают и едят в сыром виде. В 19 веке нанайцы научились коптить и засаливать рыбу. В сыром виде едят головы некоторых видов рыб, основную часть тушек сазанов, почки, печень, костный мозг крупных животных.

Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву и бруснику, делают из них напитки и добавляют в салаты. Из дрожжевого теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки.

Жилище

У нанайцев существует 2 типа поселений: сезонные и постоянные. При постройке жилища было важно расположить его неподалеку от источника воды: реки или озера. Самый древний вид жилища этого народа — землянка серома и полуземлянка хурбу.

Землянки строили на откосе берега и обрывах террас.

Наземное распространенное жилище — дом хагдун. Стены для него изготавливали из жердей, камышовых плетеных фашин и тальника. Их обмазывали смесью из глины с шерстью или травой. Основная конструкция дома — это отопительная лежанка накан. Именно по ней определялись размеры жилища. Накан был основным местом, где жили люди. Там они работали, ели и спали.

Традиции

Два новых года

У нанайцев — коренного амурского народа два Новых года. Один — мужской, он приходился на зимнее солнцестояние. С этого дня начинался сезон охоты. Ну а второй Новый год, женский, во время летнего солнцестояния.

Главное блюдо на столе у нанайцев в Новый год – нанайские пельмени бианси, похожие по форме на полумесяц. Начинка – рыбный фарш, перец, лук, черный перец и настоящий бренд Дальнего Востока – пахучая черемша.

У мужчин на охотничьем угодье было священное дерево – лиственница или ясень. В стволе вырубалось треугольное углубление, туда ставился сэвэн, которого «кормили» перед охотой. Среди подношений – бианси, дэрбиту – вяленая рыба, нарезанная полосками и отмоченная в воде, с диким луком, с черемшой, политая медвежьим жиром, пекина – печеная лепешка без масла или чарома – жаренная в масле лепешка. Обязательно подносили спирт или водку, кланялись не менее трех раз и просили удачи на охоте.

Игры

Игрушка – это своеобразный ключ к пониманию забытых обрядов, обычаев и символов, знаков и ритуалов. В ней отражаются философские и нравственные воззрения нанайцев. В сказках, в которых действовали куклы, они всегда доброжелательны и благодарны по отношению к герою, верные его помощники. Игрушки изготавливались из самых разнообразных материалов: рыбьей кожи, плавников, костей рыбы, перьев птиц, ракушек, болотного мха, дерева, березового гриба, тальника, бересты, мха, ткани, бумаги, картона, железа.

Игрушки для девочек изготовлялись женщинами – матерями, бабушками, родственницами, игрушки для мальчиков – отцами, братьями, мужчинами -родственниками. Мальчики играли с деревянными фигурками охотников, воинов, собачек, зверей птиц, которые в игре становились персонажами какого-нибудь бытового, мифического или шаманского сюжета. Мальчики, как правило, играли в игры и игрушки, развивающие навыки охотника.

Среди игрушек для девочек значительна роль куклы «Акоан». Она имела плоскую форму и магический смысл, поэтому была лишена лица, рук и ног. Выполнялась из бумаги, ткани, рыбьей кожи, или бересты. Нанайские девочки любили играть в «дом», «принимать гостей».

Активной игровой деятельности детей способствовало то обстоятельство, что подвижные игры и состязания были также распространены среди взрослых, особенно на праздниках. Например, игры “Лэкэчи”, “Нёроди гарпамачи”, “Капчи” способствуют выработке соответствующих физических качеств, необходимых для владения луком: точность и сила движений, меткость и четкость выстрела. Игры “Рыбная охота”, “Соломаури”, “Дегбо” знакомят детей с острогой для ловли рыбы, способствуют выработке ловкости и меткости владения ей. А игры “Бег с “палкой-копьем”, “Кто самый ловкий”, “Охота на медведя” способствуют формированию умений владения копьем.

Рождение

Рождение ребенка всегда считается у нанайцев большим праздником. А если женщина рожала двойню, это было еще более радостным событием. С древних времен у нанайцев существует культ «адау» в честь близнецов. Всю жизнь их считают священными людьми и верят, что один из них обладает властью над животными, второй является покровителем духов воды.

После родов над матерью и новорожденным проводят ритуалы для защиты от злых духов. Интересная традиция нанайцев Хабаровского края – приготовление для малыша колыбели со стружками из черемухи. Это дерево, по преданию, священно. Дом, где появился ребенок, окуривают багульником. Зажженные пучки травы вносят в само жилище, а также разводят несколько костров вокруг дома.

Похороны

Уникальны и традиции, связанные с окончанием земного пути. У этого народа принято целых три способа погребения: наземный, в земле и сожжение. Раньше нередки были случаи, когда тела умерших помещали в специальные постройки кэрэк, размещенные на деревьях, (у якутов существует схожая традиция). Детей могли хоронить в дуплах. Захоронения в земле начали проводить уже после прихода в край русских.

По покойному проводят несколько поминок. Обязательные из них – сразу после смерти и на 7 день после этого. Похороны происходят на 2-3 день. На церемонии должны присутствовать все родственники умершего. Раньше рядом с телом мужчины клали топор, нож и котелок, а женщины – ножницы. Если умирал охотник, то ему оставляли лыжи и стрелы, если рыбак – сети. При этом все предметы преднамеренно ломали, веря, что в загробной жизни душа найдет их целыми. В течение года после смерти ежемесячно устраивали малые семейные поминки. Большие же мог проводить исключительно шаман, который провожал душу покойного в мир Буни.

Нанайцы считали, что душа умершего человека после смерти в течение года находится в маленькой куколке из дерева, которая называется «пане». Каждый день эту куколку кормили, а через год шаман отправлял душу в загробный мир. До конца 19 века умерших хоронили в больших наземных «домах».

Свадебные традиции

Существуют у нанайцев также и свадебные обряды и традиции. Родители заранее выбирали детям невесту и жениха, заключали с их родственниками соглашение. Жених должен был отдать отцу невесты большой выкуп в виде денег или дорогих тканей, драгоценных металлов. На разницу в возрасте между будущими супругами не обращали внимания, нередко она могла достигать и 25 лет, причем старше иногда был не только жених, но и невеста.У народа была традиция, согласно которой девочку в малолетнем возрасте забирали в семью будущего мужа и растили до половозрелого возраста, приучали к традициям своей семьи.

Свадьба состояла из сватовства, выкупа, получения приданого, праздничного застолья и переезда жены в дом мужа. Между договором и сватаньем мог пройти год и больше, так как для мужчины законным брачным возрастом было 17-19 лет, для женщины — 16-17 лет. Согласие на свадьбу давала мать невесты, но сразу ответ давать было неприлично.

Во время свадьбы нанайцы проводили обряды с жертвоприношениями божествам. Проводились свадебные обряды, которые приносят в дом молодых достаток и благополучие. Например, невеста должна два раза ногой ступить в котел, первый раз у себя дома, второй — в доме мужа. После свадьбы невеста не могла уйти сразу жить в дом мужа. Еще 3 дня или даже год после свадьбы она жила с родителями, потом уходила в новый дом навсегда. У представителей нанайской знати могло быть много жен.

Пословицы и поговорки

Родители, да и вообще семья, осуществляют «трансляцию» неписанных обыденных законов, установлений и предписаний. Так обеспечивается их живучесть и сила воздействия. Иногда они закрепляются в виде отдельных «наставлений молодым», где можно увидеть, что прививалось ребенку с детства:

• «Старших зови братом и сестрой, дядей, тетей, дедом, бабушкой»

• «Хвала и честь тем, кто помогает старшим»

• «К мнению старших всегда прислушивайся»

• «Поклоны и уважение к старшим оборачиваются тебе счастьем и удачей в жизни»

• «Самое плохое – это перебивать в разговоре старших или громко смеяться и говорить при них, особенно при посторонних»

• «По чужой лыжне не ходи»

• «Чужое брать – это самое позорное, как и отнимать у малышей что-нибудь»

• «Входя в чужой дом, нельзя шарить вокруг глазами или без разрешения трогать там вещи»

• «Хвастаться, кичится или гордиться неприлично, особенно о себе рассказывать»

• «Не гордись, коль ты ничего не сделал доброго к тому, от чего загордился»

• «Не говори «никогда со мной не случится» или «этого зверя я убью или поймаю» – это нескромно»

• «Грешнее нет ничего, когда ты смеешься над физическими недостатками или над больным»

• «Если о себе одном заботишься – один останешься.»

Мифология

Собака – не просто друг человека

Известная всем поговорка «Собака – друг человека» у этого народа приобретает особый смысл.

Собака у нанайцев выступает не только сторожем или помощником, но и создателем мира. Например, Железная Собака представляет собой своеобразное женское божество, что стало прародителем многих народов, в том числе и нанайцев.

Аями – духи-помощники

Аями - главные духи помощники шаманов, их фигурки изготавливали в антропоморфном образе. Считались духами предков. Аями указывал, какой костюм надо иметь шаману (шаманке), как лечить. Аями. являлся шаману во сне в виде женщины (шаманке - в виде мужчины), а также волка, тигра и других животных, вселялся в шаманов во время молений. Аями могли иметь и духи - хозяева разных животных, они посылали своих аями красть души людей и причинять им болезни.

Буни — загробный мир

Буни («умирание»), букит («место смерти») - мир мёртвых. Буни размещается на большой реке Энгдегите, ниже устья личных шаманских рек. Души покойных отвозят в Буни духи — помощники шаманов (лоси, олени, рыбы и другие животные). Считалось, что буни расположен под землей, на западе. Большинство нанайцев и ульчей полагали, что умершие живут там так же, как и на земле, — в домах, рыбачат в Амуре, охотятся в тайге.

Перед загробным миром находилось его «преддверие», где души умерших оставались до совершения больших поминок (год и более), там они жили в маленьких шалашиках, терпели муки голода, ожидая от родных регулярных кормлений. В настоящий загробный мир души попадали только с помощью касаты-шамана на больших поминках. Путь туда у разных нанайских родов пролегал по разным дорогам. Там жили сородичи, вместе, как и в земной жизни, промышляя зверя и рыбу. Общим представлением для нанайцев и ульчей было и то, что умершие агрессивно настроены в отношении живых. Когда касаты-шаман привозил души умерших в загробный мир, обитатели последнего стремились захватить его и оставить у себя. Поэтому шаман шел туда в образе медведя или другого животного. Чаще, пропустив «привезенных» вперед, шаман останавливался на «пороге» и разговаривал с обитателями, не заходя туда. Если же он был в образе человека, то называл не свой род, а другой, чтобы умершие не приняли его за «своего» и не схватили. Затем шаман быстро садился на птицу коори и улетал из буни. Прожив там несколько лет, души умирали и попадали в другой загробный мир. Затем они возрождались на земле растениями, животными, некоторые воплощались в родственниках.

Обряд моления небу

Раз в год каждая нанайская семья (так же как ульчская и нивхская) совершала моления небу. К этому торжественному обряду откармливали свинью для заклания. В молении участвовали мужчины одного рода. Молились около священного дерева туйгэ, имевшегося в прошлом у каждой нанайской семьи неподалеку от дома, обычно на опушке тайги. Здесь ставили фигурки разных домашних и промысловых духов, духов-целителей, предлагалось угощение, голова жертвенной свиньи. Руководил молением старейший, он читал молитвы стоя, остальные — на коленях, кланялись. Женщины при этом находились дома.

Культура

У нанайцев богатое и разнообразное устное народное творчество. Основные фольклорные жанры:

• тэлунгу — мифологический рассказ или миф, легенда, предание;

• сиохор — сказка, заимствованная у других народов;

• нингман — волшебная сказка, сказка-миф;

• деуруэн — приговорки, скороговорки;

• намбокан — загадки, шаманские песнопения, плачи, песни дярин.

Очень развито у народа песенно-танцевальное искусство. У нанайцев существует много ансамблей, проводятся различные фестивали песни и танца.

Известные нанайцы

Дерсу Узала (1849—1908) — охотник, проводник российского учёного и путешественника Владимира Арсеньева в его экспедициях 1906—1907 гг. Его настоящее имя — Дэрчу́ Оджа́л (Дэрчу из рода Оджал).

Комментарии

:

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Добавить комментарий

|

|

Mitrich_Over_Again

[10]

20.07.2025

0 | 0

0 | 0

kolobokchik,

Ну, как говорила моя первая татарочка-жена, "Трахаемся, покуда живы".

|

|

|

|

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Pokazuha.ru

многим понравилось

многим понравилось

Еще...

ВНИМАНИЕ!

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1556763

Последние просмотры Написать нам

Написать нам

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1556763

Последние просмотры

Написать нам

Написать нам

Дать рейтинг:

Дать рейтинг:

Но, повторюсь, интересно написано: 12

Но, повторюсь, интересно написано: 12  А почему среди известных представителей этого народа не упомянут эстрадный певец Кола Бельды? Вместе с Дерсу Узала сразу на ум приходит

А почему среди известных представителей этого народа не упомянут эстрадный певец Кола Бельды? Вместе с Дерсу Узала сразу на ум приходит  Мне ещё вспомнился нанайский писатель Григорий Ходжер, читал в молодости что-то об охотниках

Мне ещё вспомнился нанайский писатель Григорий Ходжер, читал в молодости что-то об охотниках