Просмотренные публикации не запоминаются и вы можете видеть всё по нескольку раз. Зарегистрируйтесь чтобы видеть только новое.

| Где я нахожусь? | ||

Вы сейчас на необычном развлекательном сервере Pokazuha.ru : | ||

Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут; Порядка четверти миллиона публикаций, разложенных по 270 темам. При таком огромном выборе каждый найдет что-то интересное для себя. Новые публикации каждые 5-10 минут;

Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала; Есть уникальная система запоминания просмотренного Вами, и отбора для показа ТОЛЬКО нового материала;

Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное; Ежедневно ставятся тысячи рейтингов. По ним система может выбирать для Вас самое интересное;

Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом; Есть возможность самому выложить что-то хорошее. И если это понравится народу - заработать на этом;

|

||

Малые народы-21. Тубалары  Публикация №1557765 от 06 августа 2025

Публикация №1557765 от 06 августа 2025

Тубаларов называли детьми леса или лесными жителями. Название это народ заслужил за бережное отношение к природе, интуитивное экологическое поведение. Тубалары поныне поклоняются могущественным кедрам, обеспечивавшим пропитание людям и лесным жителям, верят в силу огня и просят хозяев тайги подарить благополучие на охоте.

Название

Этноним «тубалар» распространился лишь в конце XIX — начале XX столетия. Этому способствовало активное освоение территорий русскими, заметившими, что так тубаларов называют южные алтайцы. По одной из версий происхождение названия связано с древним самодийским племенем «тубо» или «дубо», упоминавшемся еще в китайских источниках V века.

Пришлые русские казаки называли народ «черновыми татарами», однако вскоре переняли у южных алтайцев звучное местное именование. С течением времени и сами тубалары приняли его, сделав официальным самоназванием. До этого народ назвал себя «йыш-кижи», что в переводе означает «дети тайги», или «лесные люди».

Где живут, численностьС древности тубалары селились в бассейне реки Бия и по обеим берегам Телецкого озера до границы территории проживания телеутов. В XVIII столетии от имени крупных сеоков образованы отдельные территориальные единицы — волости, служившие местом компактного расселения тубаларов. Среди них:

1. Юдская волость: селения Сайдыс, Чемал, Улала, Ынырга, небольшие поселения по рекам Ынырга и Учак-Иша.

2. Кузенская волость: селения по рекам Сары-Кокша, Иша.

3. Кергежская волость: селения по берегам Телецкого озера, рекам Пыжа, Сары-Кокша, Тулой, Эдиган.

4. Комляжская, или Кондожская волость: селения Паспаул, Чепош, Кебезень, Ильинское, Ерехалка, небольшие поселения существовали по берегам Телецкого озера и были разбросаны по рекам Тулон, Кузя, Ише.

Известно, что в 1897 г. численность тубаларов составляла 5692 человека. Данные могут быть неточными, поскольку в состав тубаларских сеоков были включены роды соседних народов. В советские годы народность не учитывали в переписях, поэтому достоверных данных о численности тубаларов в этот период нет. Изменение традиционного образа жизни, ассимиляция русскими и другими алтайскими народами привели к утрате большей частью представителей народности национальной самоидентификации.

В новом тысячелетии тубаларов отнесли к числу коренных малочисленных народов России. По сравнению с концом XIX столетия численность народа значительно сократилась:

• Перепись 2002 г. — 1565 чел.

• Перепись 2010 г. — 1965 чел.

Подавляющее большинство представителей народности — 1891 человек, живет в населенных пунктах Алтайского Края:

• с. Иогач — 220 чел.

• с. Кебезень — 198 чел.

• с. Тулой — 135 чел.

• г. Горно-Алтайск — 117 чел.

• с. Ст. Кебезень — 111 чел.

• с. Артыбаш — 108 чел.

История

Алтае-Саянское нагорье, включающее прителецкую тайгу и Телецкое озеро, считается самой западной границей предполагаемого очага происхождения североамериканских индейцев. Ряд исследователей считает, что Каракольская культура распространялась именно отсюда на северо-восток. Изучение генетического материала тубаларов указывает на значительное число совпадений с генами индейцев. Об этом же свидетельствует схожесть некоторых обрядов и традиций: поклонение огню, курение трубки во время важных переговоров, например, сватовства.

Наиболее распространенная версия происхождения тубаларов относит их к потомкам самодийских племен, подвергшихся тюркскому влиянию на востоке и пришедших в регион не позднее эпохи Средневековья. В XIII столетии Алтай попал под власть Чингисхана: по одной из версий, предки великого завоевателя происходили из тубаларского рода, однако достоверных подтверждений этому нет.

Чтобы не платить дань чужакам, лесные люди ушли далеко в тайгу. Вскоре, в период правления старшего сына Чингисхана (Джучи) тубаларов все же обязали платить ясак шкурками белок и соболей. Положение ясачных сохранялось за народом долгие века: в XVII-XVIII столетиях платили дань Алтын-ханам, затем Джунгарии. Некоторое время считались двоеданцами, выплачивая повинность России и Джунгарии одновременно.

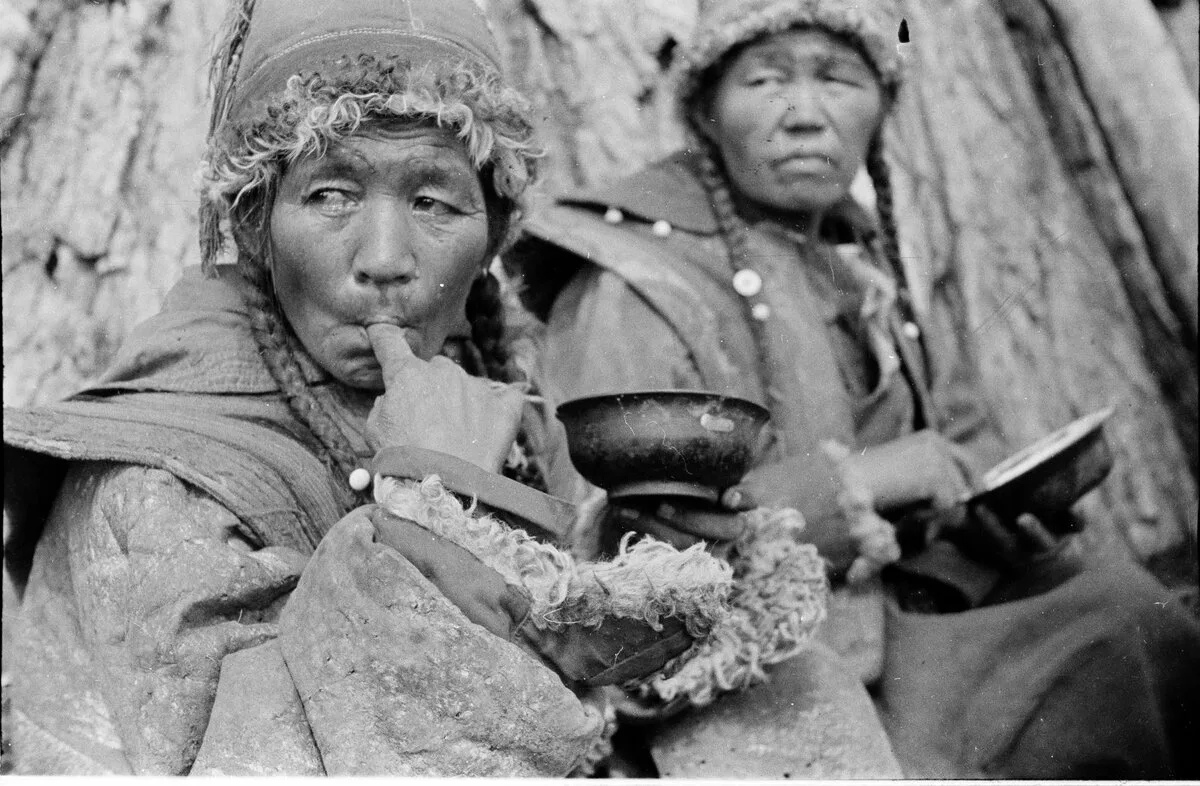

Внешность

Тубаларов относят к европеоидам с выраженными монголоидными признаками. Ряд исследователей относит народ к уральской расе, часть ученых выделяет отдельный североалтайский антропологический тип. Ярким монголоидным признаком внешности выступает уплощенное, высокое, широкое лицо. Отличительными особенностями тубаларов также считаются:

• рост ниже среднего;

• худощавое, сухое телосложение;

• темная пигментация кожи;

• выступающие скулы;

• слабый рост волос на теле и лице;

• волнистые или прямые темные волосы;

• низкое переносье.

При том что глаза у представителей народа преимущественно карие, нередко с эпикантусом, встречаются тубалары со светлыми волосами, голубыми и серыми глазами.

Одежда

Традиционная верхняя одежда тубаларов — короткая куртка из войлока, покрытая грубой холстиной. Из этого же материала шили круглые зимние шапки. Обувь делали из камусов маралов с кожаной подошвой, вместо чулок использовали сухую траву. Штаны и рубахи просторного кроя шили из косульей кожи, выделанной на манер замши. Поверх надевали халаты прямого или расширяющегося к низу кроя, дополненные растительными узорами, характерными для алтайских народов. Замужние женщины обязательно дополняли наряд платками из покупных тканей.

Жизнь

Основными занятиями тубаларов были:

1. Охота. Добывали пушных зверей — соболей, белок, лисиц, охотились на оленей, маралов, медведей, зайцев. Использовали ловушки, самострелы, ямы, на крупных зверей часто ходили с собаками, использовали загороди. Охотились лишь на своей родовой территории, с которой прогоняли любого встретившегося охотника-чужака. Перед отправлением на промысел устраивали камлания, приносили бескровные жертвы молочной водкой духу тайги, повязывали белые ленты на родовой кедр, прося покровительства и удачной охоты.

2. Рыболовство. Рыбу ловили удочками, острогами, неводами, ставили загороди. Основные объекты промысла — таймень, окунь, щука, чебак, хариус, ерш, налим, пескарь, которых вылавливали в Телецком озере, реке Бии и притоках. Из рыбы варили уху, готовили пироги, заготавливали впрок: солили, вялили, коптили.

3. Собирательство. Важное место в повседневном рационе занимали продукты собирательства. Промысловое значение приобрели сбор черемши и кедрового ореха, которые продавали русским купцам. Занимались бортничеством, со временем превратившимся в широко распространенное пчеловодство.

Земледелие и скотоводство играли подсобную роль. Сажали в основном ячмень, из которого затем делали талкан — питательный продукт из толченых зерен, который охотники брали на промысел. В хозяйстве держали ограниченное число коров и лошадей, использовали которых для получения молока и мяса, а также в качестве транспорта.

Важным ремеслом, с древности отличавшим тубаларов от соседних народов, была металлургия. Народ добывал руду особым способом, с помощью мини-горнов, выплавлял железо. Из металла изготавливали оружие, наконечники для стрел, клинки, предметы обихода. Для создания домашней утвари использовали бересту. Религия

Традиционная религия тубаларов — шаманизм, смешанный с пантеизмом и одушевлением окружающего мира. Ряд божеств распределялся по нескольким слоям небесного мира: на верхнем находился Уш Курбустан (также Уч-Курбустан), на нижних — остальные небожители. По другим данным, верховным божеством выступал Ульген, характерный для мифологии других алтайских народов.

Наиболее почитаемые боги связывались с жизненно-важным для народа промыслом — охотой. Покровителем и помощником охотников считался Шаныр, представлявшийся в виде человека с очень светлыми бровями, посохом из акации, разъезжающего по тайге на быстроногом марале.

Хозяином тайги считался Каным, представлявшийся одетым в панцирь из железа человеком. Каныма, также как бога гор Тезима, персонифицировали в облике горных хребтов, перед которыми раз в три года устраивали жертвоприношения в виде лошади рыжей масти. Поскольку больших табунов тубалары не держали, животное для этих целей покупали. Обряд производил шаман, игравший важную роль в жизни каждого рода, участвовавший в похоронных, религиозных, промысловых обрядах, лечивший, делавший предсказания, связывающийся с духами предков. Обязательный атрибут шамана — бубен с обручем из кедра и ручкой с антропоморфным наконечником. Для извлечения звуков из бубна применяли колотушку, дополнительно шаман использовал горловое пение, звукоподражание.

Священным деревом тубалары считали кедр. У каждого рода было собственное место для молений возле одного из произрастающих вблизи селения кедров. Возле него совершались моления, камлания, повязывание на ветви цветных лент во время обрядов благодарения. В самих селениях кедры на сажали: считали, что это принесет беды, поскольку домовины также изготавливали из его древесины.

Кедры запрещалось рубить, ломать их ветки, сжигать, плевать рядом с ними, ругаться. Тубалары понимали, что дерево не только дает им питательные орехи, но и помогает существовать всей тайге. Орехами питаются белки, грызуны, а это значит, что сытыми будут и другие животные, на которых можно охотиться.

Традиции

У народа существовало несколько вариантов заключения брака:

1. Сватовство с соблюдением полного цикла обрядов.

2. Люлечный или подростковый сговор.

3. Сбегание молодоженов по взаимному согласию.

4. Кража невесты.

В двух последних случаях удавалось сэкономить на свадебном торжестве. Родители молодых после кражи или сбегания старались соблюсти необходимые формальности, устраивая необходимые обряды «задним числом»: например, сватали невесту после умыкания. Свадебные традиции тубаларов, схожие с обрядами других алтайских народов, состояли из трех основных этапов:

1. Предсвадебный.

2. Свадебный.

3. Послесвадебный.

Выбором невесты занимались родственники жениха, тщательно отслеживавшие родословную кандидатки: следили за отсутствием психических и физических отклонений, благосостоянием семьи. Если выбранная девушка приходилась жениху по нраву, к ней отправлялись сваты. С собой они обязательно приносили молочную водку, которую из одной чаши распивали с родителями потенциальной невесты. После раскуривали трубку, что означало приход к предварительному согласию. Последний этап сватовства — назначение даты торжества и обсуждение размера калыма. В прошлом его составляли шкурки пушных зверей, железная утварь и лодка-долбленка, позже счет шел на головы животных.

В день свадьбы основным выступал обряд переплетения волос. Две подруги невесты в специальном балагане расплетали косу девушки, кропили волосы молоком, после чего каждая завязывала по одной косе. Новая прическа и надетый поверх нее платок символизировали переход в статус замужней женщины. После в доме жениха начинался свадебный пир, на котором присутствовали родственники с обеих сторон. Послесвадебная обрядность заключалась в ответном визите зятя к родителям невесты с благодарностями.

Название

Этноним «тубалар» распространился лишь в конце XIX — начале XX столетия. Этому способствовало активное освоение территорий русскими, заметившими, что так тубаларов называют южные алтайцы. По одной из версий происхождение названия связано с древним самодийским племенем «тубо» или «дубо», упоминавшемся еще в китайских источниках V века.

Пришлые русские казаки называли народ «черновыми татарами», однако вскоре переняли у южных алтайцев звучное местное именование. С течением времени и сами тубалары приняли его, сделав официальным самоназванием. До этого народ назвал себя «йыш-кижи», что в переводе означает «дети тайги», или «лесные люди».

Где живут, численностьС древности тубалары селились в бассейне реки Бия и по обеим берегам Телецкого озера до границы территории проживания телеутов. В XVIII столетии от имени крупных сеоков образованы отдельные территориальные единицы — волости, служившие местом компактного расселения тубаларов. Среди них:

1. Юдская волость: селения Сайдыс, Чемал, Улала, Ынырга, небольшие поселения по рекам Ынырга и Учак-Иша.

2. Кузенская волость: селения по рекам Сары-Кокша, Иша.

3. Кергежская волость: селения по берегам Телецкого озера, рекам Пыжа, Сары-Кокша, Тулой, Эдиган.

4. Комляжская, или Кондожская волость: селения Паспаул, Чепош, Кебезень, Ильинское, Ерехалка, небольшие поселения существовали по берегам Телецкого озера и были разбросаны по рекам Тулон, Кузя, Ише.

Известно, что в 1897 г. численность тубаларов составляла 5692 человека. Данные могут быть неточными, поскольку в состав тубаларских сеоков были включены роды соседних народов. В советские годы народность не учитывали в переписях, поэтому достоверных данных о численности тубаларов в этот период нет. Изменение традиционного образа жизни, ассимиляция русскими и другими алтайскими народами привели к утрате большей частью представителей народности национальной самоидентификации.

В новом тысячелетии тубаларов отнесли к числу коренных малочисленных народов России. По сравнению с концом XIX столетия численность народа значительно сократилась:

• Перепись 2002 г. — 1565 чел.

• Перепись 2010 г. — 1965 чел.

Подавляющее большинство представителей народности — 1891 человек, живет в населенных пунктах Алтайского Края:

• с. Иогач — 220 чел.

• с. Кебезень — 198 чел.

• с. Тулой — 135 чел.

• г. Горно-Алтайск — 117 чел.

• с. Ст. Кебезень — 111 чел.

• с. Артыбаш — 108 чел.

История

Алтае-Саянское нагорье, включающее прителецкую тайгу и Телецкое озеро, считается самой западной границей предполагаемого очага происхождения североамериканских индейцев. Ряд исследователей считает, что Каракольская культура распространялась именно отсюда на северо-восток. Изучение генетического материала тубаларов указывает на значительное число совпадений с генами индейцев. Об этом же свидетельствует схожесть некоторых обрядов и традиций: поклонение огню, курение трубки во время важных переговоров, например, сватовства.

Наиболее распространенная версия происхождения тубаларов относит их к потомкам самодийских племен, подвергшихся тюркскому влиянию на востоке и пришедших в регион не позднее эпохи Средневековья. В XIII столетии Алтай попал под власть Чингисхана: по одной из версий, предки великого завоевателя происходили из тубаларского рода, однако достоверных подтверждений этому нет.

Чтобы не платить дань чужакам, лесные люди ушли далеко в тайгу. Вскоре, в период правления старшего сына Чингисхана (Джучи) тубаларов все же обязали платить ясак шкурками белок и соболей. Положение ясачных сохранялось за народом долгие века: в XVII-XVIII столетиях платили дань Алтын-ханам, затем Джунгарии. Некоторое время считались двоеданцами, выплачивая повинность России и Джунгарии одновременно.

Внешность

Тубаларов относят к европеоидам с выраженными монголоидными признаками. Ряд исследователей относит народ к уральской расе, часть ученых выделяет отдельный североалтайский антропологический тип. Ярким монголоидным признаком внешности выступает уплощенное, высокое, широкое лицо. Отличительными особенностями тубаларов также считаются:

• рост ниже среднего;

• худощавое, сухое телосложение;

• темная пигментация кожи;

• выступающие скулы;

• слабый рост волос на теле и лице;

• волнистые или прямые темные волосы;

• низкое переносье.

При том что глаза у представителей народа преимущественно карие, нередко с эпикантусом, встречаются тубалары со светлыми волосами, голубыми и серыми глазами.

Одежда

Традиционная верхняя одежда тубаларов — короткая куртка из войлока, покрытая грубой холстиной. Из этого же материала шили круглые зимние шапки. Обувь делали из камусов маралов с кожаной подошвой, вместо чулок использовали сухую траву. Штаны и рубахи просторного кроя шили из косульей кожи, выделанной на манер замши. Поверх надевали халаты прямого или расширяющегося к низу кроя, дополненные растительными узорами, характерными для алтайских народов. Замужние женщины обязательно дополняли наряд платками из покупных тканей.

Жизнь

Основными занятиями тубаларов были:

1. Охота. Добывали пушных зверей — соболей, белок, лисиц, охотились на оленей, маралов, медведей, зайцев. Использовали ловушки, самострелы, ямы, на крупных зверей часто ходили с собаками, использовали загороди. Охотились лишь на своей родовой территории, с которой прогоняли любого встретившегося охотника-чужака. Перед отправлением на промысел устраивали камлания, приносили бескровные жертвы молочной водкой духу тайги, повязывали белые ленты на родовой кедр, прося покровительства и удачной охоты.

2. Рыболовство. Рыбу ловили удочками, острогами, неводами, ставили загороди. Основные объекты промысла — таймень, окунь, щука, чебак, хариус, ерш, налим, пескарь, которых вылавливали в Телецком озере, реке Бии и притоках. Из рыбы варили уху, готовили пироги, заготавливали впрок: солили, вялили, коптили.

3. Собирательство. Важное место в повседневном рационе занимали продукты собирательства. Промысловое значение приобрели сбор черемши и кедрового ореха, которые продавали русским купцам. Занимались бортничеством, со временем превратившимся в широко распространенное пчеловодство.

Земледелие и скотоводство играли подсобную роль. Сажали в основном ячмень, из которого затем делали талкан — питательный продукт из толченых зерен, который охотники брали на промысел. В хозяйстве держали ограниченное число коров и лошадей, использовали которых для получения молока и мяса, а также в качестве транспорта.

Важным ремеслом, с древности отличавшим тубаларов от соседних народов, была металлургия. Народ добывал руду особым способом, с помощью мини-горнов, выплавлял железо. Из металла изготавливали оружие, наконечники для стрел, клинки, предметы обихода. Для создания домашней утвари использовали бересту. Религия

Традиционная религия тубаларов — шаманизм, смешанный с пантеизмом и одушевлением окружающего мира. Ряд божеств распределялся по нескольким слоям небесного мира: на верхнем находился Уш Курбустан (также Уч-Курбустан), на нижних — остальные небожители. По другим данным, верховным божеством выступал Ульген, характерный для мифологии других алтайских народов.

Наиболее почитаемые боги связывались с жизненно-важным для народа промыслом — охотой. Покровителем и помощником охотников считался Шаныр, представлявшийся в виде человека с очень светлыми бровями, посохом из акации, разъезжающего по тайге на быстроногом марале.

Хозяином тайги считался Каным, представлявшийся одетым в панцирь из железа человеком. Каныма, также как бога гор Тезима, персонифицировали в облике горных хребтов, перед которыми раз в три года устраивали жертвоприношения в виде лошади рыжей масти. Поскольку больших табунов тубалары не держали, животное для этих целей покупали. Обряд производил шаман, игравший важную роль в жизни каждого рода, участвовавший в похоронных, религиозных, промысловых обрядах, лечивший, делавший предсказания, связывающийся с духами предков. Обязательный атрибут шамана — бубен с обручем из кедра и ручкой с антропоморфным наконечником. Для извлечения звуков из бубна применяли колотушку, дополнительно шаман использовал горловое пение, звукоподражание.

Священным деревом тубалары считали кедр. У каждого рода было собственное место для молений возле одного из произрастающих вблизи селения кедров. Возле него совершались моления, камлания, повязывание на ветви цветных лент во время обрядов благодарения. В самих селениях кедры на сажали: считали, что это принесет беды, поскольку домовины также изготавливали из его древесины.

Кедры запрещалось рубить, ломать их ветки, сжигать, плевать рядом с ними, ругаться. Тубалары понимали, что дерево не только дает им питательные орехи, но и помогает существовать всей тайге. Орехами питаются белки, грызуны, а это значит, что сытыми будут и другие животные, на которых можно охотиться.

Традиции

У народа существовало несколько вариантов заключения брака:

1. Сватовство с соблюдением полного цикла обрядов.

2. Люлечный или подростковый сговор.

3. Сбегание молодоженов по взаимному согласию.

4. Кража невесты.

В двух последних случаях удавалось сэкономить на свадебном торжестве. Родители молодых после кражи или сбегания старались соблюсти необходимые формальности, устраивая необходимые обряды «задним числом»: например, сватали невесту после умыкания. Свадебные традиции тубаларов, схожие с обрядами других алтайских народов, состояли из трех основных этапов:

1. Предсвадебный.

2. Свадебный.

3. Послесвадебный.

Выбором невесты занимались родственники жениха, тщательно отслеживавшие родословную кандидатки: следили за отсутствием психических и физических отклонений, благосостоянием семьи. Если выбранная девушка приходилась жениху по нраву, к ней отправлялись сваты. С собой они обязательно приносили молочную водку, которую из одной чаши распивали с родителями потенциальной невесты. После раскуривали трубку, что означало приход к предварительному согласию. Последний этап сватовства — назначение даты торжества и обсуждение размера калыма. В прошлом его составляли шкурки пушных зверей, железная утварь и лодка-долбленка, позже счет шел на головы животных.

В день свадьбы основным выступал обряд переплетения волос. Две подруги невесты в специальном балагане расплетали косу девушки, кропили волосы молоком, после чего каждая завязывала по одной косе. Новая прическа и надетый поверх нее платок символизировали переход в статус замужней женщины. После в доме жениха начинался свадебный пир, на котором присутствовали родственники с обеих сторон. Послесвадебная обрядность заключалась в ответном визите зятя к родителям невесты с благодарностями.

Комментарии

:

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Pokazuha.ru

часто смотрят

часто смотрят

Pokazuha.ru

часто смотрят

часто смотрят

Pokazuha.ru

часто смотрят

часто смотрят

Pokazuha.ru

часто смотрят

часто смотрят

Еще...

ВНИМАНИЕ!

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1557765

Последние просмотры Написать нам

Написать нам

pokazuha.ru НЕ является открытым ресурсом. Копирование материалов запрещено. Разрешены ссылки на публикации.

Ссылка на эту публикацию:

http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1557765

Последние просмотры

Написать нам

Написать нам

Дать рейтинг:

Дать рейтинг: